백석 시인님의 시 '여우난곬'을 만납니다. 자연의 일부로 자연과 함께 살아갈 수 있는 나만의 '여우난곬'로 달려가고 싶어지는 시입니다. 함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다.

1. 백석 시 '여우난곬' 읽기

여우난곬

백석(1912~1995년, 평북 정주)

박을 삼는 집

할아버지와 손자가 올은 집웅 웋에 한울빛이 진초록이다

우물의 물이 쓸 것만 같다

마을에서는 삼굿을 하는 날

건넌마을서 사람이 물에 빠저 죽었다는 소문이 왔다

노란 싸리닢이 한불 깔린 토방에 햇츩방석을 깔고

나는 호박떡을 맛있게도 먹었다

어치라는 산(山)새는 벌배 먹어 곻읍다는 곬에서 돌배 먹고 앓븐 배를 아이들은 띨배 먹고 나었다고 하였다

▷백석 시집 「사슴」(1936년 오리지널 디자인, 도서출판 소와다리, 2016년) 중에서.

2. 여우가 출몰하는 산골에서 일어나는 일들

시 제목 '여우난골(여우난곬)'은 여우가 자주 출몰하는 외진 산골을 말하네요.

백석 시인님의 다른 시('여우난골족', '정문촌', '가즈랑집' 등)에도 시인님의 어릴 적 살던 마을로 등장하는 공간입니다.

100여 년 전, 외따로이 떨어진 이 궁벽한 산골 마을에서는 어떤 일이 일어나고 있을까요?

'박을 삼는 집 / 할아버지와 손자가 올은 집웅 웋에 한울빛이 진초록이다 / 우물의 물이 쓸 것만 같다'

'박'은 둥근 호박처럼 생긴 열매입니다. 보통 박의 줄기를 초가지붕에 올려서 열매를 영글게 합니다. 삶거나 말려서 속은 먹고 껍질로는 바가지를 만들고요.

1연은 그 '박'을 따서 삶는(삼는) 집이 배경이네요.

'할아버지와 손자가 오른(올은) 지붕(집웅) 위에(웋에)'. 가을에 '박'을 따기 위해 초가지붕 위에 할아버지와 손자가 올라갔다고 하네요.

'할아버지와 아들'이 아니라 '할아버지와 손자'가 올라갔네요.

초가지붕이니까요. 지붕이 꺼질 수도 있으니 '장골' 대신 몸이 가벼운 아이가 올라갔네요.

가벼운 아이는 지붕 위 여기 저기 영근 박을 따러 살금살금 기었겠네요.

그 박을 하나씩 따서 할아버지에게 건네주면 할아버지는 아래로 그 박을 내려주었겠지요?

아래에선 아들이 그 박을 받았을까요?

작은 엉덩이를 하늘로 치켜들고 지붕을 기어다니는 아이, 그 아이를 지켜보고 있는 할아버지와 아버지의 조마조마한 표정.

그 다정한 풍경이 동영상으로 보이는 것만 같습니다.

먼 훗날 이 아이도 할아버지가 되어 손자와 함께 이 초가지붕에 오르겠지요?

그 '지붕 위에 하늘빛(한울빛)이 진초록'이라고 합니다.

박을 따는 시간이니 10월쯤 되었을까요? 깊고 높은 가을 하늘입니다.

왜 '짙푸른' 가을 하늘빛을 '진초록'이라고 했을까요?

'푸르다'에 답이 있는 것 같습니다.

국어사전을 보면, '푸르다'에는 '맑은 가을 하늘이나 깊은 바다, 풀의 빛깔과 같이 밝고 선명하다'는 뜻이 있습니다.

이 뜻 속에 '풀의 빛깔'이 등장하네요. '푸른 잔디' '푸른 오월'에서 알 수 있듯이 초록색을 '푸르다'라고도 합니다.

'초록'을 '푸르다'로, '푸른색'을 '초록'으로 구분없이 사용하고 있다는 점을 알 수 있습니다. 지금의 시각으로는 조금 어색하지만요.

'우물의 물이 쓸 것만 같다'

높은 가을 하늘의 그 진초록빛이 땅 깊은 우물에 비쳤습니다.

이 구절로 인해 시의 공간이 하늘과 땅을 잇는 무한대로 확대되었습니다.

'쓸 것만 같다'

'쓸다'의 뜻을 찾아봅니다.

「평북방언사전」(김이협 편저, 한국정신문화연구원, 1981)에 따르면, '쓸다'는 '슬다'의 평북 방언입니다.

'슬다'는 '벌레나 물고기들이 알을 깔기어 놓다, 쇠붙이에 녹이 생기다'의 뜻이고요.

하늘의 진초록빛이 우물에 비쳐서 우물물도 진초록입니다.

'쓸 것만 같다'. 그래서 그 진초록 물에 무언가가 슬 것 같을 정도로 푸르다는 뜻으로 새깁니다.

우물의 물이 어느 정도로 진초록(진청색)인지, 그 색깔이 눈에 보이는 것만 같네요.

'마을에서는 삼굿을 하는 날 / 건넌마을서 사람이 물에 빠저 죽었다는 소문이 왔다'

위의 「평북방언사전」은 '삼굿'을 '삼(大麻)을 벗기기 위하여 구덩이에 쪄 내는 일'이라고 풀이합니다. 삼굿은 무속의 종교 제의(祭儀)가 아니네요.

이 사전은 '삼굿'의 설명 속에 이 긴 문장을 덧붙여 놓았네요.

- 구덩이를 파고 그 바닥에 솥을 걸기도 하지만, 솥 대신 돌무더기를 달군 다음 그 위에 풀을 한 겹 깔고 삼단을 세우고 위에서 물을 부어 넣어 그 뜨거운 증기가 삼 껍질을 익히게 한다.

이렇게 삼의 껍질이 익어야 껍질을 벗기기 쉽겠지요? 벗겨진 껍질을 손질해서 길쌈, 즉 삼베를 짭니다.

삼베를 짜기 위해 삼껍질을 벗기는 일(삼굿)은, 삼베 농사를 하는 마을의 한해 대사(大事)였겠지요?

'마을에서는 삼굿을 하는 날'. 온 마을 사람들이 다 모여 합동작업을 했나 봅니다.

이렇게 실을 내어 옷감을 짜는 힘든 길쌈 노동 후에는 맛있는 음식을 나누어먹으며 한 판 흥겨운 잔치를 벌였겠네요.

'건넌 마을서 사람이 물에 빠져 죽었다는 소문이 왔다'

그렇게 흥겨운 분위기 속에 날아든 비보(悲報)입니다.

이 마을에서는 흥겨운 잔치가 있는 삶의 이야기가, 건너 마을(건넌 마을)에서는 죽음의 이야기가 나란히 펼쳐지고 있네요.

삶과 죽음의 공존, 우리네 삶의 모습입니다.

이 생(生)의 시간을 그토록 원하던 이들이 지금 이 시간 죽어가고 있다는 엄연한 사실을 새삼 떠올려줍니다.

문득 헤아릴 수 없는 삶의 비의(秘義)를 향하여 옷깃을 여미게 되네요.

3. 자연과 함께 자연으로 사는 삶에 대하여

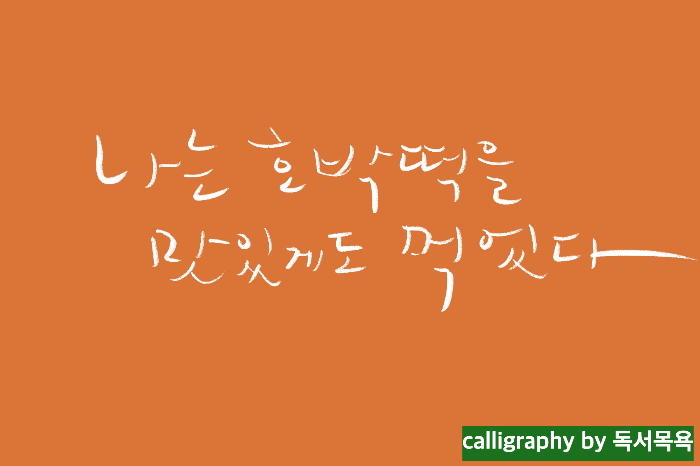

'노란 싸리닢이 한불 깔린 토방에 햇츩방석을 깔고 / 나는 호박떡을 맛있게도 먹었다'

위의 「평북방언사전」은 '토방'을 '마루를 놓을 수 있게끔 된 처마 밑의 마당'이라 소개합니다.

'토방돌'은 댓돌을 말하고요.

그러니 토방은 댓돌이 놓인 주변의 흙마당 공간을 말하네요. '방'이라고 해서 사람이 자는 내실이 아니고요.

거기에 싸리나무 잎을 깔았다고 합니다.

이렇게 가을의 싸리나무는 버릴 게 없네요. 줄기는 빗자루가 되고 잎은 바닥의 쿠션이 되네요.

'한불 깔린'. 백석 시인님, 이 '한불'이라는 시어 참 좋아하시네요. 다른 시 속에서도 몇 번 등장합니다. 이렇게요.

- '들쭉이 한불 새까마니 익어가는 망연한 벌판을 지나가야 한다'(시 '함남 도안' 중에서)

- '풀밭에는 어느새 하이얀 대림질감들이 한불 널리고'(시 '박각시 오는 저녁' 중에서)

- '울 밖 늙은 들매나무에 튀튀새 한불 앉았다 흰구름 따라가며 딱정벌레 잡다가 연둣빛 잎새가 좋아 올라왔나 보다'(시 '황일' 중에서)

이 시들에서 '한불'은 '들쭉'과 '대림질감들'이 쭉 널려있는 모습, 또는 튀튀새가 들매나무에 앉았는데 '한번' '한동안' 앉았다는 의미로 다가옵니다.

'한불'은 또 국어사전에는 '애벌'의 방언이라고 소개되어 있네요. 여러 차례 거듭되는 일에서 대강하는 맨 처음 차례 말입니다.

이 시의 '한불'은 쭉 널려있는 모습이라는 의미도 되지만 '애벌'의 의미도 느껴집니다.

토방은 사람이 앉거나 눕기에는 딱딱한 흙바닥입니다. 그래서 쿠션을 위해 애벌(한불)로 싸리잎을 깔았다는 의미 말입니다.

싸리잎을 '애벌'로 깔고 그 위에 햇칡(햇츩)방석을 깔았네요. '햇칡방석'은 그 해 막 채취해 온 칡줄기를 엮어 만든 방석이네요.

그 방석 위에서 호박떡을 먹었다고 합니다.

'맛있게'가 아니고, '맛있게도' 먹었다고 합니다.

싸리잎만이 아니라 싸리잎을 한불 깔고 그 위에 햇칡방석도 깔았다고 합니다.

칡방석, 그것도 햇칡방석이라고 합니다.

이런 구절들 속에서 화자의 은근한 자부심이 느껴지는 것은 빗방울이네만의 생각일까요?

'어치라는 산(山)새는 벌배 먹어 곻읍다는 곬에서 돌배 먹고 앓븐 배를 아이들은 띨배 먹고 나었다고 하였다'

'어치라는 산새'. 어치는 어떤 새일까요?

국어사전에 보니 어치는 까마귓과에 속하는 몸길이 34cm 정도의 텃새로 비둘기보다 조금 작다고 합니다.

몸은 분홍빛을 띤 갈색이고 이마와 머리 위는 적갈색입니다. 몸 색깔이 매우 고운 새네요.

왜 그렇게 고울까요?

'어치라는산(山)새는벌배먹어곻읍다는곬에서'

시의 원본에서 시인님은 이 구절의 음절을 모두 붙여 한 줄로 엮어 두었습니다. 이는 이 한 줄에 의미가 묶여있다는 시인님의 눈짓일까요?

그러면 다른 무엇이 아닌 어치라는 산새가 곱다(곻읍다)는 말이고 그 고운 이유가 벌배 먹어 곱다는 말이네요.

분홍빛을 띤 갈색의 몸색깔을 가진 어치가 이렇게 고운 이유가 있었네요.

어치가 먹었다는 '벌배', 그리고 아이들이 먹었다는 '돌배'와 '띨배'는 어떤 배일까요?

벌배와 띨배는 국어사전에 나오지 않습니다.

벌배는 어떤 배일까요?

벌판과 들판이 같은 말인데, 그러면 벌배는 들배일까요? 국어사전에 들배나무는 콩배나무와 돌배나무의 잡종이라고 나옵니다.

아니면 벌배는 벌레 먹은 배일까요? 향기롭고 달콤한 벌배만을 골라먹고 어치는 고와졌을까요?

벌배가 상상의 나래를 펴게 하네요.

'돌배 먹고 앓븐 배를 아이들은 띨배 먹고 나었다고 하였다'

야생에서 자라는 돌배나무의 열매인 '돌배'는 우리가 과일가게에서 사먹는 달고 시원한 맛의 개량종 배는 아닐 것입니다.

시고 떫은맛이겠네요. 그런 맛이라도 자꾸 먹다 보면 괜찮아진다는 말로 '돌배도 맛 들일 탓'이라는 말이 있을 정도네요.

간식거리가 드물었던 그 시절 허기진 아이들이 그 시고 떫은 돌배를 먹고 배가 아팠나 봅니다. 배를 너무 많이 먹으면 속을 냉하게 하여 설사를 유발할 수 있다고 합니다. 아이들이 배를 우적우적 너무 많이 먹었을까요?

'띨배 먹고 나았다(나었다)'. 이 '띨배'는 무얼까요?

야생 배나무 중에서 콩배나무라고 있네요. 이 콩배나무를 똘배나무라고도 하니 콩이 다닥다닥 열린 듯이 보이는 콩배나무의 열매가 '똘배'겠네요. 크기가 앵두 만한 배입니다.

'띨배'는 이 '똘배'를 말할까요?

이 콩배나무의 열매(똘배)를 물에 삶아 먹으면 설사가 멈춘다고 전해집니다.

'돌배 먹고 앓븐 배를 아이들은 띨배 먹고 나었다고 하였다'

시고 떫은 돌배를 너무 많이 먹어서 배가 아파 설사를 했는데 똘배를 삶아 먹고 나았다는 의미가 드러나네요.

산새도 아이도 벌배와 돌배와 띨배를 먹고 자라네요.

여러 배를 나열해 두니 산새와 아이가 각각 어느 배를 먹었다는 말인지, 또는 산새가 아이인지 아이가 산새인지 잘 모를 지경입니다.

자연에서 보면 구별과 차별이 없는 자연 속의 ‘생명’이겠지요?

시 '여우난곬'은 자연으로써 자연과 함께 자연 속에서 사는 삶의 이야기입니다.

늦가을이면 진초록 하늘을 이고 있는 지붕 위에 올라가 박을 따고요,

해마다 한 번씩 마을이 떠들썩하니 삼굿을 하고요,

그 사이 가끔 예기치 못한 흉사도 일어나고요,

싸리잎이 한불 깔린 토방에 햇칡방석을 깔고 호박떡도 먹고요,

배를 먹고 고와지기도 하고, 배를 먹고 아프면 또 다른 배를 먹고 낫기도 하고요.

참 자연스러운 삶이네요.

이 시를 다 읽고 나니, 소로의 문장이 떠오르네요.

나는 가난할지라도 진정한 부(富)를 즐기고 싶다.

▷「월든」(헨리 데이비드 소로 지음, 김석희 옮김, 열림원, 2017년 1쇄, 2021년 9쇄) 중에서.

자족(自足)의 삶 말입니다.

100여 년 전의 '여우난곬'에 비해 지금은 어떤지요?

지금은 그때보다 더 많은 것, 훨씬 좋은 것을 가지고 또 먹고 있는데 왜 우리는 무시로 저마다의 '여우난곬'이 그리워지곤 할까요?

백석 시인님의 시 '여우난곬' 구절 사이로 쉼 없이 솟아나는 '나'의 욕망이 선명하게 보이네요.

글 읽고 마음 목욕하는 블로그 '독서목욕'에서 백석 시인님의 시를 더 만나 보세요.

백석 시 정문촌

백석 시인님의 시 '정문촌(旌門村)'을 만납니다. 시간의 물살 속에서 소외되는 우리네 삶을 돌아보게 되는 시입니다. 함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다. 1. 백석 시 '정문촌(旌門村

interestingtopicofconversation.tistory.com

'읽고 쓰고 스미기' 카테고리의 다른 글

| 김남조 시 바람 (104) | 2024.05.15 |

|---|---|

| 조지훈 시 고사 1 (96) | 2024.05.14 |

| 안도현 시 서울로 가는 전봉준 동학농민혁명 (110) | 2024.05.10 |

| 부산맛집 사직동 건강 담은 보리밥 (85) | 2024.05.09 |

| 노천명 시 푸른 오월 계절의 여왕 (132) | 2024.05.08 |