문태준 시인님의 시 '가재미'를 만납니다. 아프고 막막하지만 우리의 마른 가슴을 촉촉히 적셔주는 아름다운 시입니다. 함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다.

1. 문태준 시 '가재미' 읽기

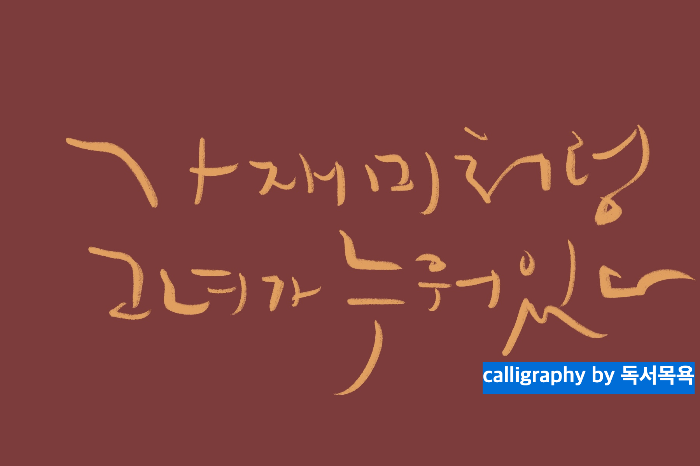

가재미

문태준(1970년, 경북 김천)

김천의료원 6인실 302호에 산소마스크를 쓰고 암투병 중인 그녀가 누워 있다

바닥에 바짝 엎드린 가재미처럼 그녀가 누워 있다

나는 그녀의 옆에 나란히 한 마리 가재미로 눕는다

가재미가 가재미에게 눈길을 건네자 그녀가 울컥 눈물을 쏟아낸다

한쪽 눈이 다른 한쪽 눈으로 옮아 붙은 야윈 그녀가 운다

그녀는 죽음만을 보고 있고 나는 그녀가 살아온 파랑 같은 날들을 보고 있다

좌우를 흔들며 살던 그녀의 물속 삶을 나는 떠올린다

그녀의 오솔길이며 그 길에 돋아나던 대낮의 뻐꾸기소리며

가늘은 국수를 삶던 저녁이며 흙담조차 없었던 그녀 누대의 가계를 떠올린다

두 다리는 서서히 멀어져 가랑이지고

폭설을 견디지 못하는 나뭇가지처럼 등뼈가 구부정해지던 그 겨울 어느 날을 생각한다

그녀의 숨소리가 느릅나무 껍질처럼 점점 거칠어진다

나는 그녀가 죽음 바깥의 세상을 이제 볼 수 없다는 것을 안다

한쪽 눈이 다른 쪽 눈으로 캄캄하게 쏠려버렸다는 것을 안다

나는 다만 좌우를 흔들며 헤엄쳐 가 그녀의 물속에 나란히 눕는다

산소호흡기로 들이마신 물을 마른 내 몸 위에 그녀가 가만히 적셔준다

▷문태준 시집 「가재미」(문학과지성사, 2006년) 중에서.

2. 가재미처럼 바닥에 붙어버린 그녀의 삶에 대하여

시 제목 '가재미'는 가자미를 말합니다. 타원형의 납작한 몸에 넙치보다 크기가 작고, 두 눈은 오른쪽에 몰려 붙어 있습니다.

'김천의료원 6인실 302호에 산소마스크를 쓰고 암투병 중인 그녀가 누워 있다'

'김천의료원 6인실 302호'. 이렇게 구체적인 사실로 시의 문을 열었네요. 그래서 우리는 마치 '김천의료원 6인실 302호'에 와 있는 듯한 느낌을 갖게 됩니다.

경북 김천은 시인님의 고향입니다. 소도시의 6명이 함께 쓰는 병실이라는 점은 입원 중인 '그녀'의 형편을 슬며시 보여주는 것만 같네요.

'바닥에 바짝 엎드린 가재미처럼 그녀가 누워 있다'

이 구절이 이 시가 싹튼 곳이네요. 시인님은 병문안을 가서 병상에 누워 있는 '그녀'를 보았는데, 그녀가 마치 가재미 같다는 생각을 했네요. 암투병으로 인해 온몸의 살이 다 빠져나간 그녀의 얇은 몸이 바닥에 바짝 붙어있는 가재미 같아 보였네요.

가재미는 바다에서나 수족관에서나 바닥에 붙어삽니다. 이런 가재미의 생태에서 우리는 '밑바닥'을 떠올리게 되고, 거기서 '그녀'의 현재와 과거를 어렴풋이 짐작할 수 있을 것만 같습니다.

'바닥에 바짝 엎드린'. 속수무책입니다. 죽음의 공포 속에 휩싸여 옴짝달싹할 수 없게된 그녀의 처절한 모습인 것만 같고요.

'나는 그녀의 옆에 나란히 한 마리 가재미로 눕는다'

'그녀'는 누구였을까요? 어머니가 생각나네요. 그렇게 사랑하는 이라면 그 옆에 나란히 누울 수밖에요. 나란히 누워 그 여윈 어깨를 감쌀 수밖에요.

여기서 우리의 무릎이 스르르 무너지는 것만 같네요. 병문안을 가서 누워있던 병자 옆에 서 있거나 앉아있던 우리는 정신이 번쩍 드는 것만 같습니다.

그 '옆에 나란히 한 마리 가재미로' 눕는 일은 얼마나 다정한 일인지요? 병자의 몸과 마음에 자신의 몸과 마음을 맞추어주는 일은 얼마나 살가운 일인지요?

'가재미가 가재미에게 눈길을 건네자 그녀가 울컥 눈물을 쏟아낸다'

나란히 옆에 누워 병자의 눈을 가만히 들여다보는 시인님의 눈길, 그 떨리는 눈길이 지금 눈앞에 펼쳐지는 것만 같네요. 눈물이 울컥 쏟아질 수밖에요. 그녀도, 그녀와 눈이 마주친 나도 말입니다.

'한쪽 눈이 다른 한쪽 눈으로 옮아 붙은 여윈 그녀가 운다'

오랜 투병의 고통 속에서 얼굴에서 살이 다 빠져 두 눈만 휑하니 남은 병자의 모습이네요. 그것을 '한쪽 눈이 다른 한쪽 눈으로 옮아' 붙었다고 합니다. 가재미처럼요. 오른쪽으로 두 눈이 쏠린 가재미 말입니다.

3. 옆에 나란히 누워주고 함께 하는 사랑의 방식

'그녀는 죽음만을 보고 있고 나는 그녀가 살아온 파랑 같은 날들을 보고 있다'

이 구절도 매우 절묘한 발상입니다. 가재미처럼 누워있는 그녀, 그녀 옆에 또한 가재미처럼 누운 나. 이렇게 바닥에 붙은 두 가재미의 눈은 쏠려있겠네요.

한 가자미는 '죽음'만을, 나는 '그녀가 살아온 파랑 같은 날들'을 보며 말입니다. '파랑(波浪)'은 잔물결과 큰 물결을 뜻합니다. 삶에 휘몰아치는 온갖 파도 말입니다.

'좌우를 흔들며 살던 그녀의 물속 삶을 나는 떠올린다 / 그녀의 오솔길이며 그 길에 돋아나던 대낮의 뻐꾸기소리며

가늘은 국수를 삶던 저녁이며 흙담조차 없었던 그녀 누대의 가계를 떠올린다'

'좌우를 흔들며 살던'. 가재미가 헤엄치는 모습이겠네요. 그렇게 흔들리는 모습에서 그녀의 신산(辛酸)했을 삶의 장면들이 겹쳐지네요.

누대(累代)는 여러 대를 말합니다. '가늘은 국수를 삶던 저녁' '흙담조차 없었던'에서 가난의 냄새가 펄펄 풍기는 것만 같습니다. 대낮의 오솔길 뻐꾸기소리도 있었겠지만요.

'두 다리는 서서히 멀어져 가랑이지고 / 폭설을 견디지 못하는 나뭇가지처럼 등뼈가 구부정해지던 그 겨울 어느 날을 생각한다'

'두 다리는 서서히 멀어져 가랑이지고'. 다리가 찢어질 듯 바삐 바삐 쫓아다닌 고단한 시간을 말하겠지요? 누구라도 그렇지 않겠는지요? 자식 먹이고 입히기 위해 동분서주하던 어머니의 삶입니다.

'두 다리'가 서서히 멀어져 가랑이질 정도로 순탄치 못하고 가탈이 많았던 삶의 형편은 그리하여 좀 펴졌을까요? 그 '나뭇가지'는 세상의 무게('폭설')를 견디지 못했네요. 그래서 '등뼈가 구부정해지던 그 겨울 어느 날', 그날은 그녀가 암 선고를 받은 날이었을까요?

'그녀의 숨소리가 느릅나무 껍질처럼 점점 거칠어진다 / 나는 그녀가 죽음 바깥의 세상을 이제 볼 수 없다는 것을 안다

한쪽 눈이 다른 쪽 눈으로 캄캄하게 쏠려버렸다는 것을 안다'

'죽음 바깥의 세상'. 이 구절은 그녀 옆에 누워 그녀가 되어버린 시인님이, 온통 죽음의 그늘에 휩싸인 그녀의 눈으로 본 진술이겠네요. 그래서 '죽음 바깥'이라고 했을 텐데, 그녀를 향한 시인님의 깊은 연민이 스며 나오는 것만 같습니다.

'캄캄하게 쏠려버렸다는 것을'. 죽음을 목전에 둔, 눈앞이 캄캄해진 그녀의 운명이 선연하게 느껴집니다.

'나는 다만 좌우를 흔들며 헤엄쳐 가 그녀의 물속에 나란히 눕는다 / 산소호흡기로 들이마신 물을 마른 내 몸 위에 그녀가 가만히 적셔준다'

'나는 다만 좌우를 흔들며'. 병상에 등을 대고 그녀와 나란히 누운 시인님이 정말로 몸을 좌우로 움직이며 그녀에게 다가가는 장면이 떠오릅니다. 조금씩 움찔움찔 말입니다.

천천히 조금만 더 가까이, 그녀의 체온을 느낄 수 있도록요. '느릅나무 껍질처럼 점점' 거칠어지는 위중한 그녀의 숨소리를 잠시라도 가까이 잡아두려고요.

'산소호흡기로 들이마신 물을 마른 내 몸 위에 그녀가 가만히 적셔준다'. 그렇게 가까이 다가가니 그녀가 마른 나를 적셔준다고 하네요. '느릅나무 껍질처럼 점점' 거칠어지는 그녀의 가쁜 숨결을 온몸으로 느끼며 시인님은 울고 있네요. 오, 하느님, 이 사랑하는 이를 어떻게 하시려는지요?

글 읽고 마음 목욕하는 블로그 '독서목욕'에서 문태준 시인님의 시를 더 만나 보세요.

문태준 시 별미

문태준 시인님의 시 '별미'를 맛봅니다. 시인님이 오래 두고 먹었다는 별미는 무엇일까요? 함께 시를 읽으며, 시인님이 우리네 마음 위로 쏟아부어주는 따뜻한 사유의 우물물로 마음을 맑히는

interestingtopicofconversation.tistory.com

'읽고 쓰고 스미기' 카테고리의 다른 글

| 조지훈 시 고풍의상 (88) | 2024.06.07 |

|---|---|

| 프랑시스 잠 시 위대한 것은 인간의 일들이니 (89) | 2024.06.06 |

| 윤동주 시 간판 없는 거리 (88) | 2024.06.04 |

| 김영랑 언덕에 바로 누워 (89) | 2024.06.03 |

| 노천명 시 이름 없는 여인 되어 (113) | 2024.05.31 |