'절차탁마(切磋琢磨)'의 뜻과 유래를 만나봅니다.

이 문장이 유래된 「시경(詩經)」, 「논어(論語)」, 「예기(禮記)」 속의 문장을 음미해 봅니다.

함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다.

1. 절차탁마(切磋琢磨) 뜻

切磋琢磨(절차탁마) : 옥이나 돌 따위를 갈고닦아서 빛을 낸다는 뜻으로, 부지런히 학문과 덕행을 닦음을 이르는 말.

切(절) : 끊을 '절'자로, '끊다, 베다'의 뜻.

磋(차) : 갈 '차'자로, '갈다, 연마하다, 연구하다'의 뜻.

琢(탁) : 다듬을 '탁'자로, '(옥을) 다듬다, 닦다, 연마하다, (부리로) 쪼다'의 뜻.

磨(마) : 갈 '마'자로, '갈다, 닳다, 문지르다'의 뜻.

이 네 글자 모두 무언가를 끊고, 갈고, 닦고, 문지르는 행위를 뜻하고 있네요.

'切磋琢磨(절차탁마)'의 유래는 유학의 사서(四書) 오경(五經) 중에 「시경(詩經)」, 「논어(論語)」, 「예기(禮記)」의 문장들에서 그 뿌리를 찾을 수 있습니다.

그 중 '切磋琢磨(절차탁마)'라는 문장에 가장 가까운 것이 「시경(詩經)」에 있는 이 문장입니다.

'如切如磋(여절여차) 如琢如磨(여탁여마) - 깎고 다듬은 듯 쪼고 간 듯하다'

그리고 「논어(論語)」 속의 문장은 「시경(詩經)」 을 인용한 것입니다.

바로 이 문장입니다.

'詩云(시운) 如切如磋(여절여차)하며 如琢如磨(여탁여마) - 시경에 이르기를 절차탁마라 하다'

그다음, 「예기(禮記)」 속의 문장은 '절차탁마(切磋琢磨)'와는 많이 다르지만, 그 속뜻은 같은 문장입니다.

아래의 이 문장입니다.

'玉不琢(옥불탁) 不成器(불성기) 人不學(인불학) 不知道(부지도) - 옥은 갈지 않으면 그릇이 되지 못하고 사람은 배우지 않으면 도를 알지 못한다'

그런데요, 이 세 문장은 과연 각각 그 책들의 어떤 내용에 포함되어 있을까요?

2. 절차탁마(切磋琢磨) 유래 - 「시경(詩經)」 위풍(衛風)편 '기욱(淇奧)'

'절차탁마(切磋琢磨)'는 먼저 「시경(詩經)」 위풍(衛風) 편의 '기욱(淇奧)'이라는 시에 나옵니다.

함께 읽어 봅니다.

淇奧 (기욱) - 기수 물굽이

瞻彼淇奧(첨피기욱)한대 - 저 기수 강가 물굽이를 바라보니

綠竹猗猗(녹죽의의)로다 - 무성하게 자란 푸른 대나무

有匪君子(유비군자)여 - 빛나는 그분

如切如磋(여절여차)하며 - 깎고 다듬은 듯

如琢如磨(여탁여마)로다 - 쪼고 간 듯하다

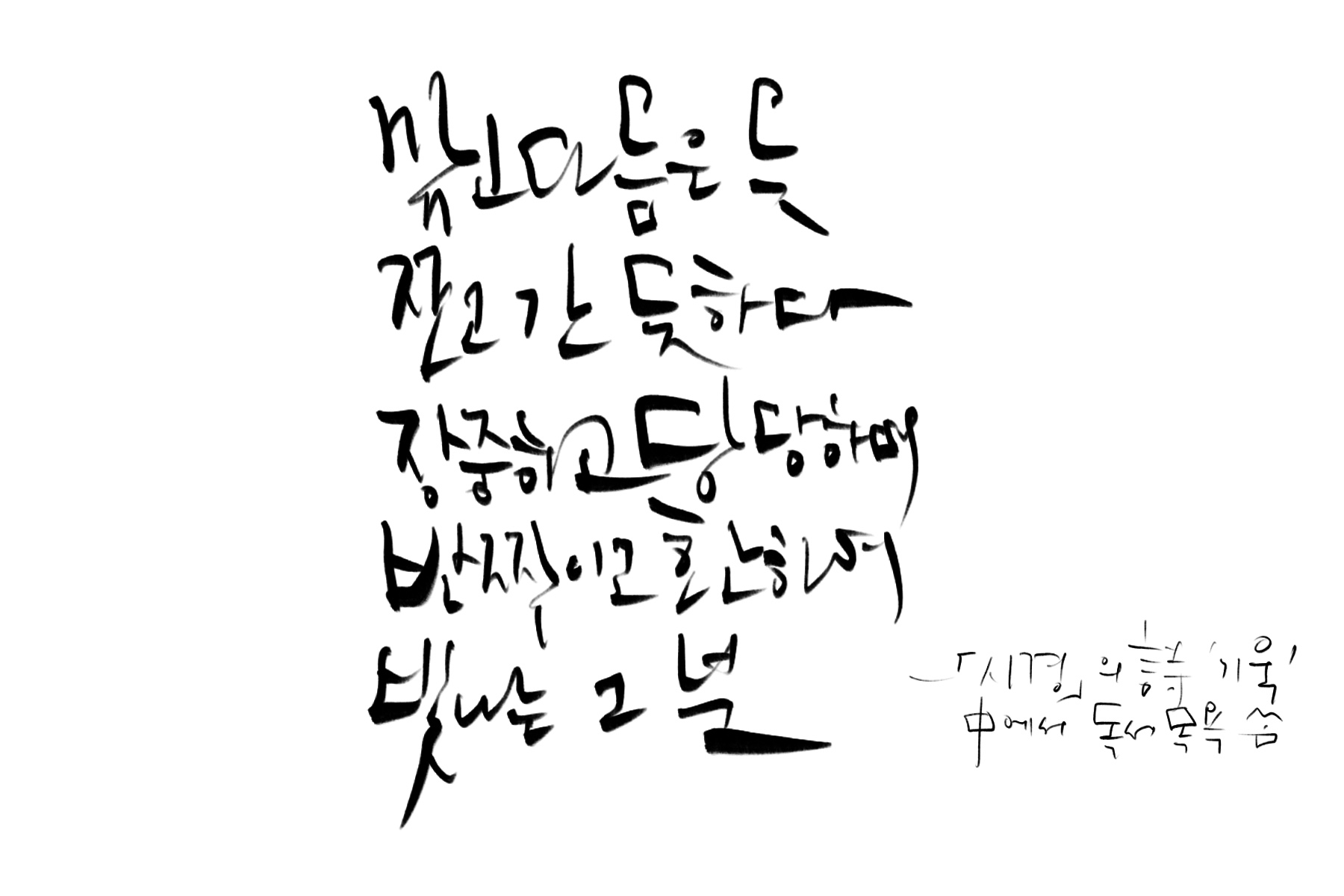

瑟兮僩兮(슬혜한혜)하며 - 장중하고 당당하며

赫兮咺兮(혁혜훤혜)니 - 반짝이고 환하여

有匪君子(유비군자)여 - 빛나는 그분

終不可諼兮(종불가훤혜)로다 - 영원히 잊을 수 없어라

▷「시경(詩經)」(정상홍 옮김, 을유문화사, 2014년) 중에서.

이 '기욱'이라는 제목의 시를 읽어보니 모두 3개의 연으로 구성되어 있네요.

그중 위에 소개된 1연에 '절차탁마(切磋琢磨)'의 뿌리가 된 '如切如磋(여절여차) 如琢如磨(여탁여마)'라는 구절이 등장합니다.

같을 '如(여)', 끊을 '切(절)'로 구성된 '如切'은 '끊은 것 같이' '끊은 듯'이라는 뜻이겠습니다.

같을 '如(여)', 갈 '磋(차)'로 구성된 '如磋'는 '간 것 같이' '간 듯'이라는 뜻이겠습니다.

같을 '如(여)', 다듬을 '琢(탁)'으로 구성된 '如琢'은 '다듬은 것 같이' '다듬은 듯'이라는 뜻이겠습니다.

같을 '如(여)', 갈 '磨(마)'로 구성된 '如磨'는 '간 것 같이' '간 듯'이라는 뜻이겠습니다.

결국 '如切如磋(여절여차) 如琢如磨(여탁여마)'의 뜻은, '옥 같은 원석(原石)을 쪼개고 깎고 갈고 다듬은 것 같다', 그러니 '보석 같다'라는 뜻이네요.

위 시에 등장하는 군자(君子)가 그렇다는 말입니다.

부지런히 학문을 익히고 덕행을 닦은 군자의 모습이 그렇다는 말입니다.

군자는 뼈를 깎는 듯이 어려움을 참고, 모난 곳을 깎아내고 갈고 다듬으며 수행을 했다는 말입니다.

그렇게 수행한 군자는 원석을 쪼개고 깎고 갈고 다듬은 것 같이 빛이 난다고 하네요.

그런 군자는 어떤 모습일까요?

이 시에서 그런 군자는 '장중하고 당당하며(瑟兮僩兮)' '반짝이고 환하다(赫兮咺兮)'라고 합니다.

3. 절차탁마(切磋琢磨) 유래 - 「논어(論語)」 학이편 제15장

'절차탁마(切磋琢磨)'는 「논어(論語)」 학이편 제15장에 나옵니다.

여기에 나오는 '절차탁마(切磋琢磨)'는 위의 「시경」에 나왔던 것을 인용하는 형태로 등장합니다.

네 문장인데, 함께 읽어 봅니다.

子貢曰(자공왈) 貧而無諂(빈이무첨)하며 富而無驕(부이무교)하되 何如(하여)입니까.

子曰(자왈) 可也(가야)나 未若貧而樂(미약빈이락)하며 富而好禮者也(부이호례자야)니라.

子貢曰(자공왈) 詩云(시운) 如切如磋(여절여차)하며 如琢如磨(여탁여마)라 하니 其斯之謂與(기사지위여)인저

子曰(자왈) 賜也(사야)는 始可與言詩已矣(시가여언시이의)로다 告諸往而知來者(고저왕이지래자)이로다

▷「논어」(윤재근 편저, 동학사, 2008년 3쇄) 중에서.

제자 자공과 스승 공자의 대화입니다.

제자가 나름대로 공부하고 수행하여 가난과 부에 대한 자신의 생각을 정리해 스승에게 말합니다.

이렇게요. '가난해도 아첨하지 않고 부유해도 교만하지 않으면 어떻겠습니까?'(위의 첫 번째 문장)

'네 말이 맞다!' 이렇게 스승이 말해주기를 바라는 제자입니다.

그러나 스승은 '그것도 괜찮겠지('可也')'라는, 조금은 석연치 않게 답합니다.

그러면서 스승은 '가난하지만 삶을 즐거워하고 부유하면서 예를 좋아하는 이만 못하지'라고 말합니다.(두 번째 문장)

스승의 이런 가르침에 감명을 받은 제자의 말에 '절차탁마'라는 문장이 등장했네요. 「시경(詩經)」에 나온 문장을 인용해서 말입니다.

'시(詩)에 말하기를 절차탁마라 하는데 바로 이를 두고 한 말입니까?'(세 번째 문장)

여기 나오는 '시(詩)'가 「시경(詩經)」입니다.

보다 구체적으로는 앞서 만나본 「시경(詩經)」 위풍(衛風) 편의 '기욱(淇奧)'이라는 시를 말합니다.

제자는 여기서 왜 이 시를 인용해 스승에게 답했을까요?

스승은 가난해도 아첨하지 않는 데 머물지 않고 삶을 즐기는 것, 부유하면서 교만하지 않는 데 머물지 않고 예를 좋아하는 것이 더 낫다는 가르침을 주었습니다.

가난과 부에 대한 제자의 생각을 확장시켜 준 가르침입니다.

그 순간, 제자의 머릿속에 불이 환하게 켜졌네요. '절차탁마!'

이 장면은 「시경(詩經)」에 나오는 시 구절처럼 더욱 '절차탁마'하여 '有匪君子(유비군자)', 즉 '빛나는 군자'가 되겠다는 제자의 다짐이겠습니다.

마지막 네 번째 줄은 스승이 제자의 아명('賜')까지 불러주며 아주 흡족해하는 장면이네요.

'사(賜)야, 비로소 너와 더불어 시를 논할 수 있겠구나. 과거를 말해주면 미래를 아니 말이다.'

이 스승의 문장은 '하나를 말해주니 둘을 깨우친다'라는 뜻이겠습니다.

4. 절차탁마(切磋琢磨) 유래 - 「예기(禮記)」 제18편 학기(學記)

'절차탁마(切磋琢磨)'의 뿌리는 「예기(禮記)」 제18편 학기(學記)에도 등장합니다.

이 문장은 '배움의 중요성'을 강조하고 있습니다.

함께 읽어 봅니다.

玉不琢(옥불탁) 不成器(불성기) 人不學(인불학) 不知道(부지도)

是故古之王者(시고고지왕자) 建國君民(건국군민) 敎學爲先(교학위선)

兌命曰(열명왈) 念終始典於學(염종시전어학) 其此之謂乎(기차지위호)

옥(玉)은 다듬지 않으면 그릇을 이루지 못하고 사람은 배우지 않으면 도(道)를 알지 못한다.

이런 까닭으로 옛날의 왕자(王者)가 나라를 세우고 백성의 임금이 되어서 교학(敎學)을 먼저 했다.

열명(兌命)에 이르기를 '처음과 끝을 생각하고, 언제나 배움에 힘쓴다'라고 했으니, 그 이것을 두고 말하는 것이다.

▷「예기(禮記) - 중(中)」(이민수 역해, 한림출판사, 1982년) 중에서.

첫 문장 '玉不琢(옥불탁) 不成器(불성기) 人不學(인불학) 不知道(부지도)'에 '절차탁마(切磋琢磨)'의 속뜻이 들어있네요.

'玉不琢(옥불탁) 不成器(불성기)'

'玉(옥)'은 빛이 곱고 모양이 아름다워 갈아서 보석으로 만들어지는 돌입니다.

다듬을 '琢(탁)'은 '(옥을) 다듬다'의 뜻입니다.

'器(기)'는 '그릇'의 뜻이지만, 매우 귀중하고 보배로운 그릇, 즉 '보기(寶器)'의 뜻이 있습니다.

옥으로 만든 그릇이니 아주 보배로운 그릇이겠습니다.

그래서 '玉不琢(옥불탁) 不成器(불성기)'는 '옥(玉)은 다듬지 않으면 보배로운 그릇이 될 수 없다'는 뜻이네요.

'人不學(인불학) 不知道(부지도)'

이 문장은 앞 문장의 대구입니다. 옥(玉)을 다듬지 않으면 귀한 그릇이 될 수 없는 것처럼, 사람이 배우지 않으면(人不學) 도를 알지 못한다(不知道)라는 뜻이네요.

그래서 임금도 교학(敎學)을 먼저 했다(敎學爲先)라고 하네요.

'敎學(교학)'은 가르치고 배우는 '교육(敎育)'과 '학문(學問)'을 아울러 이르는 말입니다.

세 번째 문장 속의 이 구절이 눈에 밟힙니다.

'典於學'

'典(전)'은 '법, 준칙, 항상 지켜야 할 도리' 같은 뜻이 있고, '책'의 뜻도 있습니다. '저당 잡히다, 맡다, 종사하다, 단단하다, 견고하다' 같은 뜻도 있습니다.

어조사 '於(어)'는 '~에, ~에서'의 뜻이고요.

배울 '學(학)'은 여기서 '학문'이라는 명사로 쓰였네요.

그러면 '典於學'은 무슨 뜻일까요?

'典'에 '저당 잡히다'라는 뜻이 어른거리네요. '전당포(典當鋪)'에 이 글자가 들어갑니다.

그래서 '典於學'에 든 '典'은 학문에 저당 잡혀 있는 상태를 함의하고 있는 것만 같습니다.

학문에 언제나 견고하게 묶여있는 느낌 말입니다.

또한 '典'에는 '법, 준칙, 항상 지켜야 할 도리'의 뜻이 있으니, 학문을 닦는 일이 법이나 준칙을 지키는 것처럼 항상 묶여 있듯이 해야 한다는 뜻으로도 연결되네요.

그래서 '典於學'은 항상 학문에 정진한다는 의미로 연결되겠네요.

그렇게 '절차탁마'하듯 언제나 학문에 정진해야 한다는 의미가 이 문장에서 느껴집니다.

글 읽고 마음 목욕하는 블로그 '독서목욕'에서 행복한 삶의 팁을 더 만나 보세요.

오늘도 함께 크고 있습니다 춤 잘 추는 팁

행복한 삶의 팁을 주는 책 「오늘도 함께 크고 있습니다」에서 한 문장을 만납니다. 춤을 잘 추시나요? 남의 시선이 부끄러워 춤추지 못하는 '몸치'라면 도움이 되는 문장이 이 책에 있습니다

interestingtopicofconversation.tistory.com

'읽고 쓰고 스미기' 카테고리의 다른 글

| 겨울 노래 추천 5곡 유영석 이종용 박인희 이문세 조용필 (14) | 2025.02.07 |

|---|---|

| 오늘도 함께 크고 있습니다 춤 잘 추는 팁 (37) | 2025.02.04 |

| 이문세 노래 옛사랑 가사 단소보 (30) | 2025.02.03 |

| 논어 학이 15장 빈이무첨 부이무교 미약빈이락 부이호례자야 (47) | 2025.01.27 |

| 이적 노래 거짓말 거짓말 거짓말 가사 (47) | 2025.01.24 |