백석 시인님의 시 '선우사(膳友辭)'를 만납니다.

맑고 깨끗하고 순수한 삶의 길을 곰곰 생각하게 되는 시입니다.

함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다.

1. 백석 시 '선우사(膳友辭)' 읽기

선우사(膳友辭)

백석(1912~1995, 평북 정주)

낡은 나조반에 흰밥도 가재미도 나도 나와 앉어서

쓸쓸한 저녁을 맞는다

흰밥과 가재미와 나는

우리들은 그 무슨 이야기라도 다 할 것 같다

우리들은 서로 미덥고 정답고 그리고 서로 좋구나

우리들은 맑은 물밑 해정한 모래톱에서 하구 긴 날을 모래알만 혜이며 잔뼈가 굵은 탓이다

바람 좋은 한벌판에서 물닭이 소리를 들으며 단이슬 먹고 나이 들은 탓이다

외따른 산골에서 소리개 소리 배우며 다람쥐 동무하고 자라난 탓이다

우리들은 모두 욕심이 없어 희여졌다

착하디착해서 세괃은 가시 하나 손아귀 하나 없다

너무나 정갈해서 이렇게 파리했다

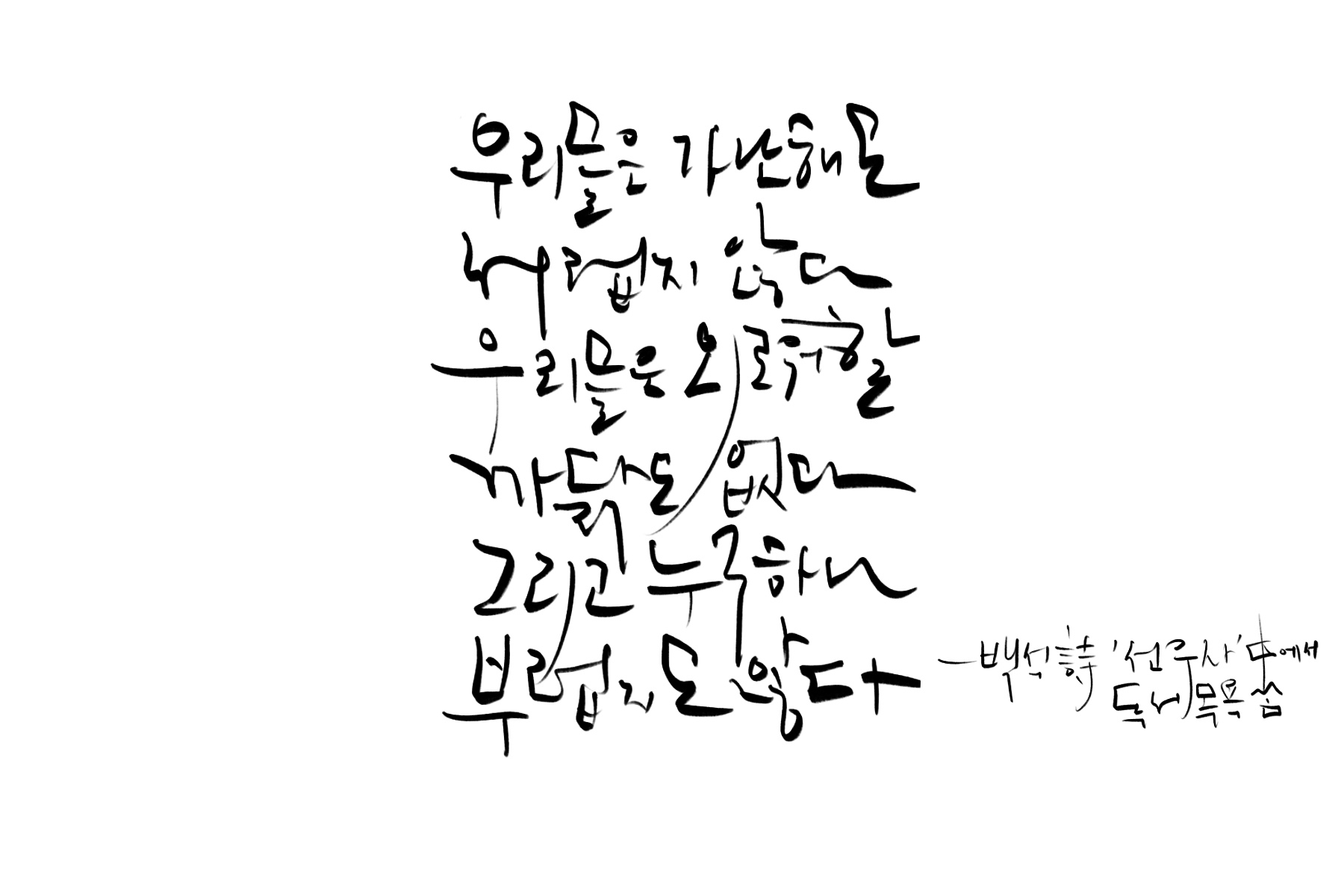

우리들은 가난해도 서럽지 않다

우리들은 외로워할 까닭도 없다

그리고 누구 하나 부럽지도 않다

흰밥과 가재미와 나는

우리들이 같이 있으면

세상 같은 건 밖에 나도 좋을 것 같다

▷「정본 백석 시집」(백석 지음, 고형진 엮음, 문학동네, 2019년 32쇄)

2. 반찬을 친구라 여긴 적이 있나요?

백석 시인님의 시 '선우사(膳友辭)'는 1937년 10월 「조광」에 발표된 시입니다.

시인님 25세 즈음이네요.

제목 '선우사(膳友辭)'은 반찬 '膳(선)', 벗 '友(우)', 말씀 '辭(사)'로 구성됐네요.

'膳(선)'은 '반찬'이라는 뜻, '음식'이라는 뜻도 있습니다.

그래서 이 제목의 뜻은 '반찬 친구 이야기' '음식 친구 이야기' 정도로 새겨집니다.

이처럼 반찬/음식을 '친구'로 여긴 적이 있나요?

어떤 마음이라야 반찬/음식을 친구로 여기게 되는 마음일까요?

이 시를 만나기 전에 백석 시인님의 산문을 만납니다.

그저 한없이 착하고 정다운 가재미만이 흰밥과 빨간 고추장과 함께

가난하고 쓸쓸한 내 상에 한끼도 빠지지 않고 오른다.

▷「백석 전집」(김재용 엮음, 실천문학사, 1997년)의 백석 산문 '가재미·나귀'(1936년 9월 발표) 중에서.

이 산문을 보니 시인님은 가재미(가자미)를 정말 좋아하셨네요.

이 산문 '가재미·나귀'는 1936년 9월에 쓰였고, 1년 여 후인 1937년 10월에 시 '선우사(膳友辭)'가 발표되었습니다.

그러니 이 산문이 오늘 만나는 시의 밑그림이 되었다는 생각이 드네요.

위에 인용된 산문의 구절이 시의 분위기와 거의 일치하고요.

자, 가재미를 '한없이 착하고 정다운 가재미'라고 한 시인님의 어느 저녁 식사 장면을 만나 봅니다.

'낡은 나조반에 흰밥도 가재미도 나도 나와 앉어서 / 쓸쓸한 저녁을 맞는다'

이 1연은 우리를 조금 어리둥절하게 하네요.

'흰밥도 가재미도 나도'

이렇게 '흰밥'과 '가재미'를 '나'와 동등하게 여기고 있네요.

음식과 사람, 또는 먹고 먹히는 관계라는 차별이 없고요.

같이 놀던 친구 셋이 어슬렁거리며 '이제 저녁 먹자' 하면서 밥상에 둘러앉는 듯한 뉘앙스입니다.

어떤 사연에서인지 다른 가족은 없는, 시인님만의 쓸쓸한 '혼밥'의 저녁이네요.

'나조반'은 잔치 같은 데 쓰이는 책상처럼 생긴 사각형의 상을 말하네요(「평북방언사전」, 김이협 편저).

집 안이 아니라 밖에 오래된 책상 모양의 상이 놓여 있었나 봅니다.

그 낡은 밥상을 둘러싸고 앉은, 친구 셋의 이야기가 펼쳐집니다.

'흰밥과 가재미와 나는 / 우리들은 그 무슨 이야기라도 다 할 것 같다

우리들은 서로 미덥고 정답고 그리고 서로 좋구나'

시인님은 '흰밥과 가재미와 나'를 합쳐 기꺼이 '우리들'이라고 불러 주네요.

이미 제목 '선우사(膳友辭)'에서 나왔듯이 '흰밥과 가재미와 나'는 친구니까요.

그렇게 정답게 '우리들'이라고 칭하면서 이렇게 말합니다.

'그 무슨 이야기라도 다 할 것 같다'

'우리들'은 친구 사이니, 친구라면 무슨 이야긴들 못하겠는지요?

이 특별한 구절은 참 많은 장면을 담고 있네요.

사물과 대화한 적이 있는, 대화를 하는 이들에겐 이 구절이 금방 가슴으로 안겨들 것입니다.

이 구절을 읽으니 풍란에 물을 주면서 풍란과 정답게 대화하던 할머니도 생각나네요.

'흰밥과 가재미'를 '우리들'이라고 말하는 마음, 그리고 그들과 '그 무슨 이야기라도 다 할 것 같다'는 시인님의 마음을 가만히 생각해 봅니다.

그 마음은 한없이 낮고도 높고 또 맑은 마음일까요?

3. '가난해도 서럽지 않다'라고 한 까닭은?

'우리들은 맑은 물밑 해정한 모래톱에서 하구 긴 날을 모래알만 혜이며 잔뼈가 굵은 탓이다

바람 좋은 한벌판에서 물닭이 소리를 들으며 단이슬 먹고 나이 들은 탓이다

외따른 산골에서 소리개 소리 배우며 다람쥐 동무하고 자라난 탓이다'

이 3연은 '우리들', 즉 '가자미'(첫 행)와 '흰밥'(둘째 행)과 '나'(셋째 행)의 성장 배경과 특성입니다.

'가재미'는 맑은 물밑의 맑고 깨끗한('해정한') 모래톱에서 모래알만 헤이며('혜이며') 잔뼈가 굵었다고 합니다.

'흰밥'은 바람 좋은 넓은 벌판('한벌판')에서 물닭(오리과의 물새)이 꽥꽥거리는 소리 듣고 달콤한 이슬 먹고 나이 들었다고 하고요.

'나'는 외따른 산골에서 하늘 높이 나는 솔개('소리개') 소리 흉내 내며 다람쥐 동무하고 자랐다고 하네요.

'우리들' 셋은 오염된 세속에 물들지 않고 자연 속에서 자연과 더불어 맑고 깨끗하게 자랐다는 말이네요.

그래서 이렇다고 합니다.

'우리들은 서로 미덥고 정답고 그리고 서로 좋구나'

시인님이 생각하는 세상은 맑지도 깨끗하지도 않은, 그래서 서로 미덥지도 정답지도 좋지도 않은 세상이라는 사실을 은연 중 느끼게 되네요.

그런 세상과는 달리 '우리들', 이렇게 미덥고 정답고 서로 좋은 '우리들'의 특성은 어떻다고 했을까요?

'우리들은 모두 욕심이 없어 희여졌다 / 착하디착해서 세괃은 가시 하나 손아귀 하나 없다

너무나 정갈해서 이렇게 파리했다'

첫 번째 특성으로 '우리들'은 욕심이 없다고 합니다. 서로 많이 차지하려 애쓰는 욕심, 남의 것을 빼앗으려는 욕심이 없다고 합니다.

그래서 '희여졌다'고 하네요. 세속의 '검은 욕심'과 대비되는 정결함이 느껴집니다.

두 번째 특성으로 '우리들'은 착하다고 하네요.

본인의 이익을 위해 상대방을 해치거나 억압하는, 기세가 억센('세괃은') 가시 같은 마음이 없는 착한 마음이라고 하네요.

세 번째 특성으로 '우리들'은 깨끗하고 깔끔하다('정갈하다')고 합니다. 세상이 얼마나 더러운 지 강조되는 느낌입니다.

'우리들'은 그렇게 정갈해서 마르고 핏기가 없이 '파리했다'라고 하네요. 마치 깊은 절간의 정갈한 스님 같은 인상입니다.

그렇게 희고 연약하고 파리할 지라도 우리들은 세상에 대하여 당당하다고 합니다. 이렇게요.

'우리들은 가난해도 서럽지 않다 / 우리들은 외로워할 까닭도 없다 / 그리고 누구 하나 부럽지도 않다'

여기서 말하는 '가난'이란 뭘까요?

마음이 넉넉한 상태일 것입니다. 물질적인 풍요보다 마음의 평온을 추구하는 마음요.

특히 부조리와 부정의, 욕망과 경쟁의 상태에 대항하며 내면의 충일감을 지향하는 삶이라는 느낌이 드네요.

그런 '가난'이라면 '서럽지 않다' '외로워할 까닭도 없다' '부럽지도 않다'라고 세상에 외칠 수 있을 것 같습니다.

이제 오늘의 시 '선우사(膳友辭)'의 마지막 6연입니다.

'흰밥과 가재미와 나는 / 우리들이 같이 있으면 / 세상 같은 건 밖에 나도 좋을 것 같다'

이 마지막 연에서 시인님의 다른 2편의 시가 떠오릅니다.

'이 추운 세상의 한구석에 / 맑고 가난한 친구가 하나 있어서(중략)

그즈런히 손깍지벼개하고 누워서 / 이 못된 놈의 세상을 크게 크게 욕할 것이다'

- 백석 시 '가무래기의 낙(樂)' 중에서.

'산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다

세상 같은 건 더러워 버리는 것이다'

- 백석 시 '나와 나타샤와 흰당나귀' 중에서.

파란색으로 표시된 세 구절이 모두 비슷한 뉘앙스네요.

시인님은 순수성이 훼손된 세상을 '세상 같은 것은('건')' 또는 '이 못된 놈의 세상'이라고 합니다.

그런 세상은 자유와 평화가 훼손된 세상, 인간성이 상실된 억압의 세상일 것입니다.

이 시가 발표된 해는 1937년, 바로 일제강점기입니다.

이 해 4월에는 시인님이 흠모하던 연인(박경련)과 절친 신현중이 결혼하는 배반의 아픔을 겪기도 했습니다.

그런 안팎의 어려움 속에서 내적으로 침잠하며 굴욕의 시간에 맞섰던 시인님의 마음을 생각해 봅니다.

시인님의 그런 외롭고 순정한 마음을 헤어보니,가슴 한 구석이 아려오네요.

글 읽고 마음 목욕하는 블로그 '독서목욕'에서 백석 시인님의 시를 더 만나 보세요.

백석 시 탕약

백석 시인님의 시 '탕약(湯藥)'을 만납니다. 허허로운 이 겨울의 몸과 마음을 따뜻하게 데워주는 귀한 보약 같은 시입니다. 함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다. 1. 백석 시 '탕약(

interestingtopicofconversation.tistory.com

'읽고 쓰고 스미기' 카테고리의 다른 글

| 이미자 노래 동백 아가씨 가사 임태경 노래 단소 악보 (17) | 2025.02.24 |

|---|---|

| 논어 학이 16장 불환인지불기지 환부지인야 (12) | 2025.02.18 |

| 윤동주 시 아우의 인상화 (39) | 2025.02.14 |

| 백석 겨울 시 탕약 국수 나와 나타샤와 흰 당나귀 모닥불 오리 망아지 토끼 (33) | 2025.02.12 |

| 서유석 노래 타박네 가사 해설 숨은 뜻? (29) | 2025.02.11 |