김영랑 시인님의 시 '제야(除夜)'를 만납니다.

'제야'는 한 해의 마지막 밤, 섣달그믐 밤입니다.

시 '제야'는 빈 마음으로 간절히 기도하고 싶어지는 시입니다.

함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다.

1. 김영랑 시 '제야(除夜)' 읽기

제야(除夜)

김영랑(본명 김윤식, 1903~1950, 전남 강진)

제운밤 촛불이 쯔르르 녹어버린다

못견듸게 묵어운 어느별이 떠러지는가

어둑한 골목골목에 수심은 떳다 가란젓다

제운맘 이한밤이 모질기도 하온가

히부얀 조히등불 수집은 거름거리

샘물 정히 떠붓는 안쓰러운 마음결

한해라 기리운졍을 몯고싸어 힌그릇에

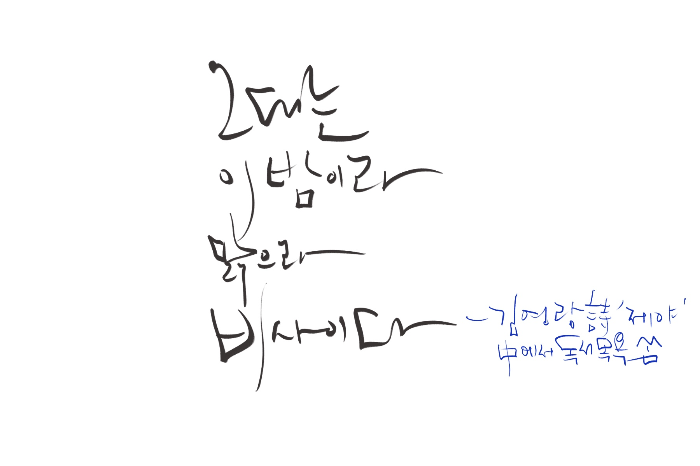

그대는 이밤이라 맑으라 비사이다 (除夜)

▷「영랑시집(永郞詩集)」(김윤식 지음, 1935년 시문학사 발행 시집의 영인본, 문학사상사) 중에서.

2. '제운밤'의 뜻은 무엇일까요?

김영랑 시인님의 시집 「영랑시집(永郞詩集)」 영인본에서 발표 당시 원본으로 시 '제야(除夜)'를 만나봅니다.

이 「영랑시집(永郞詩集)」에는 모든 시가 제목 없이 일련번호로 매겨져 있습니다.

시 '제야(除夜)'는 38번 시입니다. 시인님은 이 시 마지막에 괄호를 치고 '除夜'라고 써 두었네요.

이 시는 「시문학」 1호에 발표된 작품인데 그때의 제목이 바로 '除夜'였다고 합니다.

그래서 요즘 이 시 제목은 38번이 아니라 '제야(除夜)'로 통용되고 있습니다.

'제야(除夜)'는 '섣달그믐 밤'을 말합니다. 그러니 12월 31일 밤이네요.

우리가 익히 아는 '제야의 종'은 이날 밤 12시에 서울의 보신각이나 각 사찰에서 올리는 종을 말합니다.

'除夜'의 '除(제)'는 '덜다, 없애다, 감면하다, 면제하다, 버리다, 제외하다, 숙청하다, 털갈이하다' 같은 뜻이 있습니다. 콕 집어 '섣달 그믐날'이라는 뜻도 있네요.

그래서 우리는 '除(제)'라는 글자를 통해 한 해가 다 가버리고('덜다, 없애다, 버리다') 새로운 한 해가 시작되는('털갈이하다') 시간이라는 점을 느낄 수 있습니다.

한 해 마지막 밤을 노래한 시, '제야' 속으로 들어가 봅니다.

'제운밤 촛불이 쯔르르 녹어버린다'

'제운밤'에서 '제운'은 무슨 뜻일까요?

'제운'의 기본형 '제우다'는 사전에 3개의 뜻(방언)이 나옵니다.

'겹다'(제주), '조이다'(강원), '여의다'(전남).

전남 강진 출신인 김영랑 시인님은 토박이말을 시어에 유달리 많이 쓴 시인으로 꼽힙니다.

그래서 우리는 '제운밤'을 전남 방언의 뜻인 '여읜 밤' 또는 '여의는 밤'으로 새겨봅니다.

'여의다'의 사전 뜻 중에서 '멀리 떠나보내다'로 새깁니다.

그러고 보니 '제운밤'은 지난 한 해의 온갖 것과 여의는 밤, 제야(除夜)라는 뜻과 잘 연결되네요.

'촛불이 쯔르르 녹어버린다'에서 우리는 시간이 오래 경과되었다는 것을 느낄 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 촛불의 초는 점점 그 키가 줄어듭니다.

그러다가 초가 다 닳아버리면, 초에 심겨 있던 불 붙은 심지가 촛물에 쓰러지면서 불이 꺼지게 되는데 그때 '쯔르르' 소리가 납니다.

여기서 우리는 시의 화자가 섣달그믐 밤 잠을 자지 않고 새벽까지 깨어있다는 것을 알 수 있겠습니다.

예전에는 섣달그믐 밤에 잠을 자면 눈썹이 하얗게 된다는 어른들의 말에 아이들은 무섭기도 하고 신기하기도 해서 두근대며 잠들지 못했습니다.

묵은해를 보내고 새해를 맞는 시간의 경계인 섣달그믐 밤, 심사가 복잡해진 사람들이 어찌 편히 잠들 수 있었겠는지요?

'못견듸게 묵어운 어느별이 떠러지는가'

촛불의 방구석에서 별이 있는 천상으로 우리를 불현듯 데려가 주네요.

방안에 있던 시의 화자가 밖으로 나와 하늘에 사선을 그으며 산자락으로 떨어지는 유성 하나를 보았나 봅니다.

'못 견디게 무거운(못견듸게 묵어운)'에서 우리는 한 해를 보내는 화자의 심사가 매우 무겁고 복잡하다는 것을 느낄 수 있습니다.

누구라도 그러지 않겠는지요?

지난 한 해의 크고 작은 부끄러움들, 아쉬움들, 부족했던 점들이 유난히 도드라져 보이는 밤이 '제운밤'이니까요.

'어둑한 골목골목에 수심은 떳다 가란젓다'

맥락으로 보아 '수심'은 '愁心(수심)'일 것입니다.

'수심(愁心)'은 매우 근심하는 마음, 즉 해결되는 않은 일 때문에 속을 태우거나 우울해하는 마음입니다.

또한 이 구절 속의 '수심'에서 우리는 '水心(수면의 중심)'이나 '水深(물의 깊이)'을 읽게도 됩니다.

그래서 2연의 첫 행에서 우리는 마음속의 수심(愁心)이 마치 물에 '떳다(떴다) 가란앉았다(가란젓다)' 하는 것을 눈으로 보고 있는 것만 같습니다.

'제운맘 이한밤이 모질기도 하온가'

'제운맘'의 '제운'도 앞의 '제운밤'에서처럼 '여의다'의 방언으로, '제운맘'은 '여윈 마음' 또는 '여위는 마음'으로 새깁니다.

'~온가'는 옛말로 '~았는가'의 뜻입니다.

그래서 '모질기도 하온가'는 '모질기도 한 것인가'로 새깁니다.

지난 한 해의 실수와 실패와 좌절, 그로 인한 후회와 아쉬움, 안타까움으로 수심이 떠올랐다 가라앉았다 하면서 잠 못 드는 '제운밤'이네요.

'모질다'는 '기세가 몹시 매섭고 사납다'의 뜻인데 방언(전남)으로 '무지르다' '꺾다'의 뜻도 있습니다.

그래서 2연의 두 번째 구절에서는 화자에게 섣달그믐 밤이 모질게 힘들다는 의미도 느껴지고, '이 한밤'이 한 해를 여의는 '제운' 마음을 가로지르며 빠르게 지나가 아쉽고도 쓸쓸한 느낌이 들기도 하네요.

3. 왜 '안쓰러운 마음결'일까요?

'히부얀 조히등불 수집은 거름거리 / 샘물 정히 떠붓는 안쓰러운 마음결'

3연의 첫 행은 '히부얀(희부연) 조히등불(종이등불) 수집은(수줍은) 거름거리(걸음걸이)'로 새깁니다.

'수줍다'에는 '어렵거나 부끄럽다'의 뜻이 있는데, 여기서는 '어렵다' 의미군의 '조심스럽다'라는 뜻이 느껴집니다.

희부연 종이 등불을 들고 조심스러운 걸음걸이로 샘터로 갑니다.

주체는 화자일 수도, 또는 화자의 어머니나 아내일 수도 있겠습니다.

'정히'의 기본형은 맑을 '정(淨)'의 '정하다'로 새깁니다. '조심스럽게 다루어 깨끗하고 온전하다'의 뜻입니다.

왜 '샘물 정히 떠붓는 마음'을 '안쓰러운 마음결'이라고 했을까요?

'안쓰럽다'는 '마음이 아프고 가엽다'는 뜻입니다.

이 마음은 절대자에게 간절히 기도하는 마음입니다.

천지의 조화를 주재하시는 천지신명(天地神明) 앞입니다.

그 앞에 선 마음은 낮은 마음, 빈 마음, 벗은 마음, 꿇어앉은 마음, 항복하는 마음입니다.

그런 마음이라면 '안쓰러운 마음결'이라는 의미가 가슴으로 다가오네요.

'한해라 기리운졍을 몯고싸어 힌그릇에'

4연의 첫 행은 '한해라 기리운졍(기리운 정)을 몯고 싸어(모으고 쌓아) 힌그릇에(흰그릇에)'로 새깁니다.

첫 행의 '기리운'이라는 시어를 파봅니다. 김영랑 시인님이 방언을 시에 과감히 사용한다는 점을 다시 떠올리면서요.

'기리운'의 기본형 '기립다'는 '그립다'의 방언(전남, 강원, 경상 등)입니다.

'기리운'의 또 다른 기본형 '기리다'는 '골다' 또는 '곯다'의 방언(전남)입니다.

시 전체의 뉘앙스로 볼 때 '기리운 정'의 '기리운'의 뜻은 '그립다'보다 '골다(곯다)'로 읽으니 더 애절한 것 같습니다.

'골다(곯다)'는 '속으로 골병이 들다', '속이 물크러져 상하다'의 뜻입니다.

한 해 동안 살아낸다고 세상사 이리 치이고 저리 치이면서 곯은, 상처투성이 마음입니다.

그런 마음을 하얀 대접에 모으고 쌓았다고 합니다. 그 하얀 대접에는 물론 '정히' 뜬 '샘물'이 들었겠지요?

'그대는 이밤이라 맑으라 비사이다'

'비사이다'의 '~사이다'는 예스러운 표현으로 '하십시오' 할 자리에 쓰여 청유(행동을 같이 할 것을 요청하는 것)의 뜻을 나타내는 종결어미입니다.

사전에 예문으로 '이제 그만 집에 가사이다' '이 음식 좀 드사이다'가 있네요.

그래서 '비사이다'는 현대어로 '비십시다, 빌어봅시다'의 뜻으로 다가옵니다.

'그대는'은 무슨 뜻일까요?

이인칭 대명사 '그대'로 보는 경우, 그리고 '무엇을 하다'라는 뜻을 가진 방언(전라도) '끄대다'로 보는 경우로 나누어 음미해 봅니다.

첫 번째의 경우에는 '그대, 이 제운밤에 지난 한 해 동안 치였던 온갖 것들 이 맑은 샘물에 씻어달라고 함께 빌어봅시다'라는 의미로 새겨집니다.

후자의 경우에는 '이런저런 시름에 차 끄달리는 이 밤('그대는 이밤')이지만 새해에는 부디 맑게 해달라고 함께 빌어봅시다'라는 의미로 새겨지고요.

시를 읽고나니 빗방울이네는 후자의 경우에 더 눈길에 가네요.

어떤 경우이든, '제야(除夜)'는 간절히 기도하고 싶은 밤입니다.

벗은 마음으로 더 벗은 마음이 되게 해달라고 기도하고 싶은 밤입니다.

낮은 마음으로 더 낮은 마음이 되게 해달라고 기도하고 싶은 밤입니다.

새해에는 그 빈 마음에, 그 낮은 마음에 사랑을 가득 채우고자 기도하고 싶은 '제야'입니다.

글 읽고 마음 목욕하는 블로그 '독서목욕'에서 김영랑 시인님의 시를 더 만나 보세요.

김영랑 시 오매 단풍들것네

김영랑 시인님의 시 '오매 단풍들것네'를 만납니다. 마음속에 단풍처럼 붉은 기운이 훅 퍼지는 시입니다. 함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다. 1. 김영랑 시 '오매 단풍들것네' 읽기

interestingtopicofconversation.tistory.com

'읽고 쓰고 스미기' 카테고리의 다른 글

| 천상병 시 편지 첫 시집 '새'의 특별한 사연 (74) | 2025.01.02 |

|---|---|

| 바가바드 기타 명문장 행위의 다섯 가지 요소 (55) | 2025.01.01 |

| 김정호 노래 작은 새 가사 단소악보 (50) | 2024.12.27 |

| Wham! Last Christmas 가사 해석 (51) | 2024.12.25 |

| 김종길 시 성탄제 1955 (51) | 2024.12.24 |