문인수 시인님의 시 '쉬'를 만납니다. 그대가 이 시를 천천히 읽는다면, 시인이 설치해 둔 슬픔의 욕조에 빠져 허우적거릴 지도 모릅니다. 그러나 괜찮습니다. 그러다가 그대 마음이 더 맑아져 시를 가슴에 꼭 품게 될 것이니까요. 그것이 독서목욕이니까요.

1. 문인수 시 '쉬' 읽기

쉬

- 문인수

그의 상가엘 다녀왔습니다.

환갑을 지난 그가 아흔이 넘은 그의 아버지를 안고 오줌을 뉜 이야기를 들었습니다. 생(生)의 여러 요긴한 동작들이 노구를 떠났으므로, 하지만 정신은 아직 초롱 같았으므로 노인께서 참 난감해하실까봐 "아버지, 쉬, 쉬이, 어이쿠, 어이쿠, 시원허시것다아" 농하듯 어리광 부리듯 그렇게 오줌을 뉘었다고 합니다.

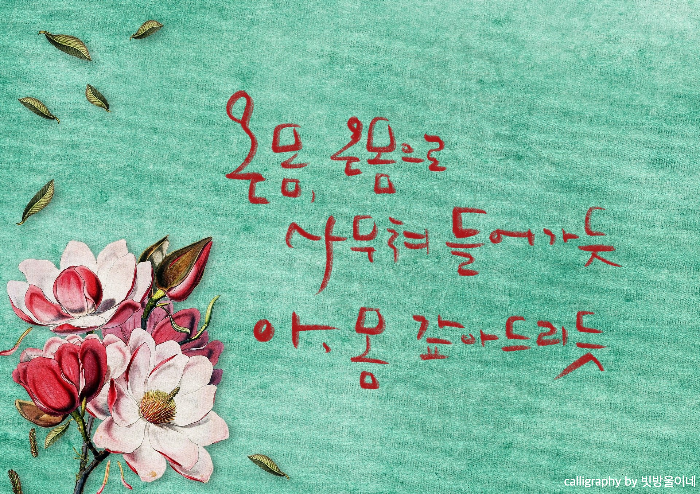

온몸, 온몸으로 사무쳐 들어가듯 아, 몸 갚아드리듯 그렇게 그가 아버지를 안고 있을 때 노인은 또 얼마나 더 작게, 더 가볍게 몸 움츠리려 애썼을까요. 툭, 툭 끊기는 오줌발, 그러나 그 길고 긴 뜨신 끈, 아들은 자꾸 안타까이 따에 붙들어메려 했을 것이고, 아버지는 이제 힘겹게 마저 풀고 있었겠지요. 쉬 -

쉬! 우주가 참 조용하였겠습니다.

- 문인수 시집 「쉬!」(문학동네) 중에서

문인수 시인님(1945~2021)은 1985년 「심상」 신인상을 통해 등단했습니다. 「뿔」 「홰 치는 산」 「동강의 높은 새」 「배꼽」 등 11권의 시집이 있으며, 대구문학상, 김달진문학상, 노작문학상, 편운문학상, 한국가톨릭문학상, 미당문학상, 목월문학상 등을 수상했습니다. 그는 약하고 작고 소외된 사람들의 아픔과 슬픔을 어루만지는 따뜻한 서정의 시세계를 펼쳐보였습니다.

2. 환갑 넘은 아들이 아흔 넘은 아버지 오줌 뉘는 장면

정말 따뜻하고 또 안타깝고 또 애달프지요? 이 시를 읽다가 그대의 몸이 '사무쳐 들어가면' 그대는 아직 아들입니다. 반대로 '몸 움츠리려' 애쓰면 아버지겠네요. 왜 그런지, 아래의 시 구절을 읽어 보십시다.

온몸, 온몸으로 사무쳐 들어가듯 아, 몸 갚아드리듯 그렇게 그가 아버지를 안고 있을 때

- 문인수 시 '쉬' 중에서

아버지를 안고 오줌을 뉘고 있는 아들의 온몸은 아버지 몸으로 사무쳐 들어갑니다. 오줌이 잘 나오지 않는 아버지의 오줌을 뉘기 위해 아들은 자신이 아버지 몸으로 스며들어, 그리하여 아버지가 '되어' 오줌을 기어이 누어야 하니까요! 시인님은 아버지 몸으로 스며드는 그 순간을 '몸 갚아드리듯' 아버지 몸으로 스민다고 하네요. 아, 참말로요.

노인은 또 얼마나 더 작게, 더 가볍게 몸 움츠리려 애썼을까요.

- 문인수 시 '쉬' 중에서

그런 아들의 품에 안긴 채 아들의 용쓰는 모습을 보면서, 아, 오줌을 누긴 누어야겠는데 나오지는 않고, 이 일을 어찌해야 할까요? 아버지는 그렇게 작게 온몸을 더 작게 움츠려 방광을 쥐어짜고 있습니다. 아, 참말로요.

과문한 탓이겠지만, 어버이 오줌 뉘는 장면을 이렇게 정밀화처럼 감동적으로 묘사한 시를 보지 못했습니다. 이 시를 읽는 우리가 정말로 아버지 오줌을 뉘는 듯 느낌을 생생하게 재현해 주는 이 장면은, 어버이에 대한 사랑과 생로병사의 고통과 삶의 고독마저 버무려져 우리를 아프고 슬프게 합니다.

3. 삶은 따뜻하게 비기는 것

이 장면은 기시감이 있습니다. 바로 그 아버지는 이렇게 아이를 키웠겠네요. 아이에게 오줌을 뉘며 '쉬- 해봐, 그래, 아이쿠 잘했다.' 하며 키웠겠네요. 그러면 아이는 아버지 품에서 안심하고 시원하게 쉬- 하였겠습니다. 그렇게 아이의 오줌발이 이어지는 동안은 아버지도 아이도 이랬겠습니다.

쉬! 우주가 참 조용하였겠습니다

- 문인수 시 '쉬' 중에서

치매환자 병동에 가신 적이 있는지요? 휴일에 자식들이 줄줄이 면회를 옵니다. 휴게실에서 평소 어버이가 좋아하시는 음식을 풀어놓고 자식은 멀뚱한 아픈 어버이에게 뭐라 하는지 아시는지요?

아버지, 이름이 뭡니까? 아버지의 이름요. 이름을 말해보세요.

이름만 기억하면 우리 아버지 아직 괜찮다는 듯이, 그러면 안심이라는 듯이 묻습니다. 아버지, 아버지 이름이 뭡니까? 그러나 아버지는 이름을 잊었습니다. 그러면 아들이 뭐라 하는지 아시는지요?

어째 아버지는 자기 이름도 모릅니까?

이 장면도 기시감이 있습니다.

얘야, 너 이름이 뭐고? 너 이름 말이야. 너 이름을 말해봐.

아버지는 아이 이름을 지어주곤 아이가 그 이름을 기억하는지 수시로 묻곤 합니다. 이름만 인지하면 다 컸다는 듯이요. 그러면 괜찮다는 듯이요. 아이가 이름을 모르면 이럽니다. 어째 니는 니 이름도 모르노?

자, 이렇게 아버지와 아이는 뫼비우스의 띠 위에서 뱅뱅 돌고 있네요.

아버지, 쉬, 쉬이, 어이쿠, 어이쿠, 시원허시것다아

-문인수 시 '쉬' 중에서

우리 아버지, 시원하시것다아! 이렇게 아버지를 응원하며 재롱떨며 아버지 오줌을 뉜, 환갑을 넘긴 그 아들은, 후에 다시 그의 아들의 품에 안겨 그렇게 힘들게 오줌을 누겠지요? 이렇게 삶은 따뜻하게 비기는 것이군요. 그러니까 이 순간 너무 애달파 하지 말아야 하는 것이군요.

글 읽고 마음 목욕하는 블로그 <독서목욕>에서 아버지 생각나는 시 한 편 더 읽어 보세요.

문태준 시 맨발 읽기

문태준 시인님의 시 '맨발'을 만납니다. 산문시인데 그 긴 결을 따라가다 보면 마음 한편이 찡해지는 시입니다. 문득 아버지를 생각나게 하는 이 시를 읽으며 마음을 씻으며 독서목욕을 해봅시

interestingtopicofconversation.tistory.com

'읽고 쓰고 스미기' 카테고리의 다른 글

| 박완서 산문집 호미 읽기 (28) | 2023.03.17 |

|---|---|

| 유안진 에세이 지란지교를 꿈꾸며 읽기 (22) | 2023.03.16 |

| 문태준 시 맨발 읽기 (18) | 2023.03.14 |

| 기형도 시 빈집 읽기 (18) | 2023.03.12 |

| 정지용 시 호수 2 읽기 (25) | 2023.03.11 |