「논어」 위정 편 제3장을 만납니다.

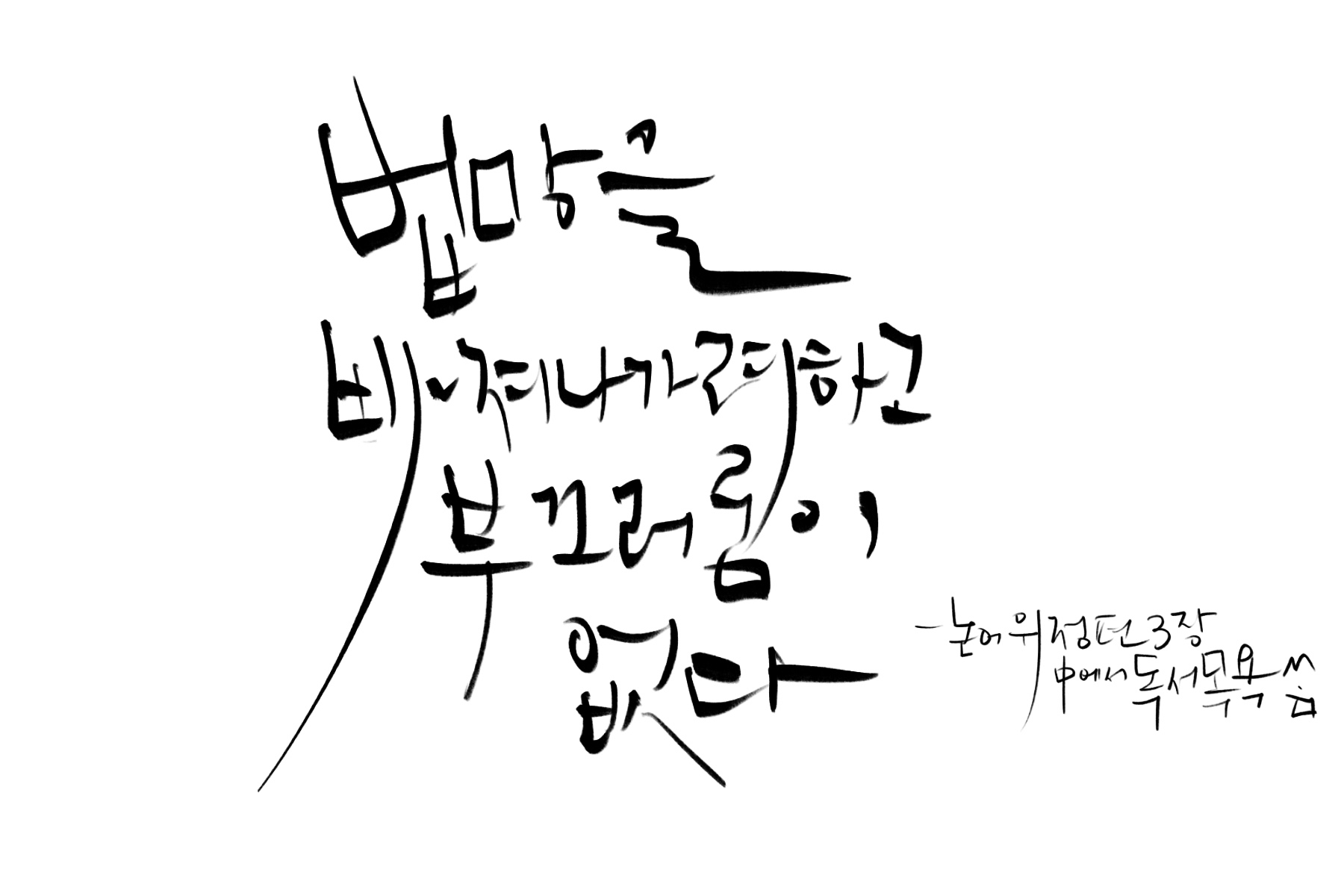

'부끄러움'에 대한 구절이 인상 깊은 문장입니다.

함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다.

1. 「논어」 위정편 제3장 읽기

子曰(자왈) 道之以政(도지이정)하고 齊之以刑(제지이형)이면 民免而無恥(민면이무치)니라

道之以德(도지이덕)하고 齊之以禮(제지이례)면 有恥且格(유치차격)이니라

공자께서 말했다. "법으로 이끌고 형벌로 다지면 백성은 빠져나가려 하되 부끄러움을 느끼지 않는다.

덕으로써 이끌고 예로써 다지면 부끄러움을 느끼고 나아가 선하게 된다."

▷「사람인가를 묻는 논어」(윤재근 지음, 동학사, 2008년 3쇄) 중에서.

2. 법과 벌로 이끌면 빠져나가려고 하고 부끄러움을 모른다

'道之以政(도지이정)'

이 문장에서는 '政(정)'을 잘 새겨야겠습니다.

'政治(정치)'라고 할 때처럼, 나라를 다스린다는 정사(政事) '政'으로 많이 쓰이지만, '政(정)'은 '구실, 조세, 법, 부역, 노역, 가르침, 치다, 징벌하다' 등 그 뜻이 매우 다양하네요.

'政'은 바를 '正(정)'과 칠 '攵(복)'이 결합된 글자입니다. 그래서 기본 의미는 '바르게 친다, 바르게 잡는다'입니다.

이 문장에서는 그 기본 의미가 깔린 '법, 법규, 정사를 행하는 규칙'의 뜻으로 쓰였습니다.

'道(도)'의 뜻도 다양합니다. 가장 많이 쓰이는 '길'이라는 뜻을 비롯, '도리, 방법, 근원, 기능, 주의, 도덕' 같은 뜻의 명사로 쓰이고, '말하다, 알다, 통하다, 행하다, 다스리다, 이끌다, 인도하다' 같은 동사의 쓰임이 있습니다.

이 문장의 '道(도)'는 '이끌다'의 의미입니다.

갈 '之(지)'가 붙은 '道之'는 '이끌어간다'의 의미네요. 써 '以(이)'가 붙은 '以政'은 '법률로써, 법률에 따라, 법률대로'의 뜻이고요.

그러면 '道之以政'은 '법률로써 이끌어간다'라는 뜻이 드러나네요.

'齊之以刑(제지이형)'

'齊(제)'가 궁금하네요.

'修身齊家(수신제가)'에도 등장하는 글자입니다. '제 몸을 닦고 집안을 가지런히 한다'는 뜻입니다.

그러니까 이때의 '齊(제)'는 '가지런하다, 단정하다, 질서 정연하다'의 뜻입니다.

'刑(형)'은 '형벌, 법, 형벌하다, 벌하다, 제어하다' 같은 무서운 뜻입니다.

그러면 '齊之以刑'은 '형벌로써 가지런히 한다, 질서 정연하게 한다'라는 뜻이 되네요.

'民免而無恥(민면이무치)'

이 문장에선 '免(면)'이 궁금하네요.

면할 '免(면)'입니다. 옥편을 보니, 기본적으로는 '전쟁에서 죽음을 면하다'라는 뜻이 들어 있습니다.

'책임이나 의무 따위를 면하여 준다'는 뜻의 단어 '면제(免除)'에 등장하는 글자입니다.

말 이을 '而(이)'는 '그리고, 그러나, 그런데도' 같은 뜻의 접속사로 쓰입니다. 여기서는 '그러나, 그런데도'의 뜻으로 쓰였네요.

'恥(치)'는 '부끄러워하다'의 뜻입니다. '수치와 모욕'이라는 뜻인 '치욕(恥辱)'에 든 글자입니다.

'無(무)'는 '없다'의 기본 뜻 말고도 '아니다, 아니하다, ~하지 않다' 같은 뜻이 있습니다.

자, 그러면 '民免而無恥'는 '백성(民)들은 면하려고만 하고 부끄럽게 여기지 않는다'라는 뜻이 드러나네요.

'民免而無恥'의 대구는 뒷문장의 ''有恥且格'인데요, 앞에는 '而'가 들어간 다섯글자입니다.

그래서 '民免而無恥'에서는 '면하려고만 하고 게다가 부끄러움도 모른다'라는, 부끄러움을 모르는 것을 강조한 뉘앙스가 느껴집니다.

무엇을 면하려 한다는 말일까요? 법의 심판인 벌을 면하려 하고 법망을 피하려고 한다는 말이겠지요?

이 세 문장을 연결해 뜻을 새겨봅니다.

'道之以政(도지이정) 齊之以刑(제지이형) 民免而無恥(민면이무치)'

그 뜻은 '법률로 이끌고 형벌로 가지런히 하면 백성들은 면하려고 하고 부끄러움이 없다'가 되네요.

공자님 시대인 2,500년 전에도 이렇게 법망을 빠져나가려 하고 후안무치의 인간들이 설쳤나 봅니다.

이 긴 문장의 핵심어는 '政(정)' '刑(형)'이네요.

앞에서 살펴본 바와 같이, '政(정)'은 '바르게 친다, 바르게 잡는다', '刑(형)'은 '형벌, 법, 형벌하다, 벌하다, 제어하다'의 뜻입니다.

행복한 사회를 위해 법으로 강제하고 제어하는 일만이 능사가 아니라는 뜻이 새겨집니다.

법을 잘 아는 사람들, 돈과 힘이 있는 사람들은 법망을 빠져나가고 그런 자신의 행위에 대해 부끄러워하지 않는다는 뜻이 다가오네요.

우리는 얼마나 자주 '유전무죄 무전유죄'라는 말, '법꾸라지' 또는 '법 기술자'라는 말을 현실에서 목도하며 절망하곤 하는지!

그러면 「논어」 속 공자님은 어찌해야 한다고 했을까요?

3. 덕과 예로 이끌면 부끄러움을 알고 바로잡히게 된다

계속 이어서 다음 문장을 새깁니다.

'道之以德(도지이덕)'

이 문장은 앞의 문장 '道之以政(도지이정)'과 대구를 이룹니다.

'政(정)' 자리에 '덕(德)'이 왔네요.

'道之以政(도지이정)'이 '법률(政)로써 이끌어간다'라는 뜻이었습니다.

그러면 그 대구인 '道之以德(도지이덕)'은 '덕(德)으로써 이끌어간다'는 뜻이 되네요.

'齊之以禮(제지이례)'

이 문장도 앞의 문장 '齊之以刑(제지이형)'과 대구를 이룹니다.

'刑(형)' 자리에 '禮(예)'가 대체되었네요.

'齊之以刑(제지이형)'은 '형벌로써 가지런히 한다'라는 뜻이었습니다.

그러면 그 대구인 '齊之以禮(제지이례)'는 '예(禮)로써 가지런히 한다'라는 뜻이 됩니다.

법률(政)로 이끄는 대신 덕(德)으로 이끌고, 또한 형벌(刑)로 가지런히 하는 대신 예(禮)로써 가지런히 하면 어떻다는 말일까요?

바로 이렇게 된다고 합니다.

'有恥且格(유치차격)'

'有恥(유치)'의 '有(유)'는 '있다'라는 뜻도 있지만 '가지다, 알다'라는 뜻도 있습니다.

'恥(치)'는 '부끄러워하다'의 뜻이니 '有恥(유치)'는 '부끄러움을 가지다, 부끄러움을 안다'는 뜻이 드러나네요.

'且(차)'의 뜻은 '또, 또한'입니다.

이 문장에서는 '格(격)'이 매우 궁금합니다. 과연 어떤 뜻인지 한 걸음 더 들어가 봅니다.

'격식, 법식'을 뜻하는 '格(격)'은 나무 '木(목)'과 각각 '各(각)'자의 결합이네요.

옥편을 찾아보니, '格(격)'은 나무의 가지를 다듬어 모양을 바로 잡는다는 뜻이네요. 각각의 나뭇가지들이 잘 자라도록 다듬는다는 뜻이 느껴지네요.

그래서 '格(격)'은 '가지치기를 해놓은 나무처럼 잘 다듬어진 사람의 인성이나 인격'을 뜻하기도 합니다.

'格(격)'의 사전 속의 뜻으로는 '격식, 자리, 인격, 이르다, 다다르다, 바로잡다, 바르게 하다, 고치다' 같은 뜻이 있습니다.

'格(격)'의 어원을 떠올리며 '바로잡다, 바르게 하다, 고치다'의 뜻으로 새기면 어떨까요?

모난 것을 바로잡는 것, 나쁜 것을 고치는 것 같은 의미 말입니다.

위 책에서는 '이르다'의 뜻으로 풀이해 '善(선)'에 이르게 된다는 뜻으로 새겼습니다. '且格(차격)'을 '나아가 선하게 된다'라고 풀이했네요.

결국 '이르다'의 뜻과 '바로 잡다'의 뜻은 일맥상통하는 것 같습니다.

그러면 '有恥且格'은 '부끄러움을 알고 또한 올바르게 잡히게 된다, 선하게 된다'라는 뜻이 드러나네요.

누가 그렇다는 말일까요? 백성(民)들이요.

이 세 문장을 이어 뜻을 모두 새겨봅니다.

'道之以德(도지이덕) 齊之以禮(제지이례) 有恥且格(유치차격)'

'덕(德)으로써 이끌어가고 예(禮)로써 가지런히 하면 백성들이 부끄러움을 알고 또한 올바르게 잡히게 된다'라는 뜻이 새겨집니다.

그대는 오늘 만나본 문장의 어떤 글자에 시선이 가장 오래 머물렀나요?

논어 위정 편 제3장의 키워드는 '恥(치)'인 것 같습니다.

'無恥(무치)' '有恥(유치)'가 대구를 이루어 앞과 뒤의 문장에 각각 등장했습니다.

부끄러움을 모르는 것, 부끄러움을 아는 것!

이 키워드, 부끄러울 '恥(치)'를 파봅니다.

'恥'는 귀 '耳(이)'와 마음 '心(심)'이 결합한 글자네요.

옥편을 보니, '恥(치)'는 사람이 부끄러움을 느끼게 되면 귀가 벌겋게 달아오르는 것에 착안해 만들어진 글자로 나옵니다.

'독서목욕'은 이 '恥(치)'를 '마음(心)에 귀(耳)를 기울일 줄 알게 된다'는 뜻으로도 곁들여 새겨봅니다.

사람이 부끄러움을 안다는 것은, 자기의 내면 깊은 곳(心)의 소리를 들을(耳) 줄 안다는 뜻이 느껴지네요.

부끄러운 일을 했으면 내면이 먼저 알아 귀가 빨갛게 달아오는다는 뜻이겠지요?

그러니 '부끄러움을 모르는 사람'은 '마음의 소리를 들을 줄 모르는 사람'과 같은 말이겠지요?

세상은 내면에서 울려 나오는 소리를 들을 수 있는 사람, 그 소리를 들을 수 없는 사람으로 나뉘는 것 같습니다.

부끄러움을 아는 사람과 그것을 모르는 사람 말입니다.

지금은 어떤 시대일까요? 부끄러움을 모르는 뻔뻔한 사람이 더 많을까요? 그 반대일까요?

글 읽고 마음 목욕하는 블로그 '독서목욕'에서 행복한 삶의 팁이 되는 문장을 더 만나 보세요.

논어 위정 1장 위정이덕 비여북신 거기소 이중성공지 중성공지 뜻

「논어」 위정 편 1장을 만납니다. 「논어」의 수많은 문장 가운데 가장 웅장하고 아름다운 한 편의 시 같은 문장입니다. 함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다. 1. 「논어」 위정

interestingtopicofconversation.tistory.com

'읽고 쓰고 스미기' 카테고리의 다른 글

| 박진규 시 사랑법 (36) | 2025.03.21 |

|---|---|

| 김종삼 시 평화롭게 (43) | 2025.03.19 |

| 이육사 시 꽃 원문 감상 (15) | 2025.03.11 |

| 매화 시 이육사 광야 황동규 매화꽃 2 정현종 천지를 다 기울여 매화가 박진규 통도사 홍매 (20) | 2025.03.10 |

| 정현종 시 천지를 다 기울여 매화가 (30) | 2025.03.06 |