한용운 시 알 수 없어요 원문

한용운 시인님의 시 '알 수 없어요'를 만납니다.

절대자를 향한 끝없는 구도와 정진의 다짐, 그리고 잃어버린 조국의 광복을 향한 뜨거운 염원이 담긴 시입니다.

함께 읽으며 마음을 맑히는 독서목욕을 하십시다.

1. 한용운 시 '알 수 없어요' 원문 읽기

알ㅅ수 업서요

한용운(1879~ 1944년, 충남 홍성)

바람도 업는 공중에 수직(垂直)의 파문(波紋)을 내이며 고요히 떠러지는 오동닙은 누구의 발자최임닛가

지리한 장마 끗헤 서풍에 몰녀가는 무서운 검은 구름의 터진 틈으로 언뜻언뜻 보이는 푸른 하늘은 누구의 얼골임닛가

꽃도 업는 깁흔 나무에 푸른 이끼를 거처서 옛탑(塔) 위의 고요한 하늘을 슬치는 알ㅅ수 업는 향긔는 누구의 입김임닛가

근원은 알지도 못할 곳에서 나서 돍뿌리를 울니고 가늘게 흐르는 적은 시내는 구븨구븨 누구의 노래임닛가

련꽃 가튼 발꿈치로 갓이 업는 바다를 밟고 옥 가튼 손으로 끗업는 하늘을 만지면서 떠러지는 날을 곱게 단장하는 저녁놀은 누구의 시(詩)임닛가

타고 남은 재가 다시 기름이 됨니다 그칠 줄을 모르고 타는 나의 가슴은 누구의 밤을 지키는 약한 등ㅅ불임닛가

▷한용운 시전집 「님의 침묵」(권영민 엮음, 문학사상, 2024년) 중에서.

위의 시는 원문에서 'ㅅㄱ'으로 표기된 쌍기역을 'ㄲ'으로, 같은 글씨의 반복 부호인 '々'가 든 '언뜻々々'을 '언뜻언뜻'으로, '구븨々々'를 '구븨구븨'로, 띄어쓰기를 현대 표기에 맞게 '독서목욕'이 조정한 것입니다.

2. 승려이자 독립운동가, 저항적 지식인의 '님'을 향한 그리움

시 '알 수 없어요'는 1926년 간행된 한용운 시인님의 시집 「님의 침묵」에 실려 세상에 발표됐습니다.

시인님은 시집 「님의 침묵」의 시들을 1925년 탈고했다고 하니까, '알 수 없어요'는 올해(2025년)로 '탄생' 100년이 되는 시입니다.

시가 나온 때는 우리 민족이 일제의 압제 속에 고통받던 식민지시대였습니다.

승려이자 독립운동가, 저항적 지식인이었던 한용운 시인님의 마음이 되어 '독서목욕'이 낸 오솔길의 따라 시 '알 수 없어요'를 만납니다.

한용운 시전집 「님의 침묵」(권영민 엮음)에 실린 시인님의 시 '알 수 없어요'를, 발표 당시의 원문과 현대어본(아래 청색 글씨)을 함께 읽으며 감상해 봅니다.

바람도 업는 공중에 수직(垂直)의 파문(波紋)을 내이며 고요히 떠러지는 오동닙은 누구의 발자최임닛가

바람도 없는 공중에 수직의 파문을 내이며 고요히 떨어지는 오동잎은 누구의 발자취입니까.

이 시를 읽으니, 문득 예전에 국어 선생님이 강조하시던 이 시의 가장 큰 특징, 설의법(設疑法)이 떠오르네요.

쉽게 판단할 수 있는 사실을 의문의 형식으로 표현하여 상대편이 스스로 판단하게 하는 수사법입니다.

그러니까 '누구의 발자취입니까'하고 묻고 있지만 사실은 '누구의 발자취이다'라는 말이네요.

'고요히 떨어지는 오동잎'이 그냥 떨어지는 것이 아니라 그 배후에 누군가가 있다는 말입니다.

'누구'는 누구일까요?

우주 삼라만상을 주관하는 이, 바로 절대자(絶對者)일 것입니다.

떨어지는 나뭇잎을 보고 '잎이 지는가 보다' 하며 그냥 지나치지 않고, 우리가 인식할 수 없는 자연현상 뒤의 '누구'에 대해 '고요히' 떠올리고 있는 시인님을 생각합니다.

그러고 보면 우리의 인지 능력으로는 알 수 없는 것들이 얼마나 많은지요?

지리한 장마 끗헤 서풍에 몰녀가는 무서운 검은 구름의 터진 틈으로 언뜻언뜻 보이는 푸른 하늘은 누구의 얼골임닛가

지리한 장마 끝에 서풍에 몰려가는 무서운 검은 구름의 터진 틈으로 언뜻언뜻 보이는 푸른 하늘은 누구의 얼굴입니까.

'푸른 하늘'도 '누구의 얼굴' 아니냐고 묻고 있네요.

그동안 지루하고도 무섭게 비를 퍼붓던 먹구름('무서운 검은 구름')이 걷히며 바람('서풍')에 몰려가는 풍경을 떠올려봅니다.

'푸른 하늘'은 그냥 푸른 하늘이 아니라 그 '검은 구름의 터진 틈 사이로 언뜻언뜻 보이는 푸른 하늘'입니다.

그 '푸른 하늘'은 '지루한 장마 끝에' 만나는 반갑고 경이로운 하늘입니다. '무서운 검은 구름' 뒤에 저렇게 '푸른 하늘'이 있었구나!

이 시의 화자는 이처럼 놀랍고 신비로운 자연의 모습이 바로 절대자의 얼굴이라고 생각하고 있네요.

꽃도 업는 깁흔 나무에 푸른 이끼를 거처서 옛탑(塔) 위의 고요한 하늘을 슬치는 알ㅅ수 업는 향긔는 누구의 입김임닛가

꽃도 없는 깊은 나무에 푸른 이끼를 거쳐서 옛 탑 위의 고요한 하늘을 스치는 알 수 없는 향기는 누구의 입김입니까.

'꽃도 없는 깊은 나무'는 아주 오래된 나무의 이미지로 다가옵니다. 그 고목이 '푸른 이끼'를 입고 있네요.

고목 옆에 오래된 탑('옛 탑')이 있는 공간입니다.

시의 화자는 '옛 탑'에 앞에서 기도를 하고 있었을까요? 그윽하게 실눈을 뜨고 말입니다.

그 순간 코끝을 스치고 지나가는 바람결에 '알 수 없는 향기'가 났네요.

그래서 주위를 둘러보니 '꽃도 없는 깊은 나무'만 있을 뿐 '향기'가 날 만한 근원을 찾지 못합니다.

화자에게는 이 '알 수 없는 향기'는 '누구'의 입김인 것만 같습니다. 그렇지 않고는 어떻게 이 향기가 날 수 있단 말입니까, 하고 말하는 것만 같네요.

근원은 알지도 못할 곳에서 나서 돍뿌리를 울니고 가늘게 흐르는 적은 시내는 구븨구븨 누구의 노래임닛가

근원은 알지도 못할 곳에서 나서 돌부리를 울리고 가늘게 흐르는 적은 시내는 굽이굽이 누구의 노래입니까.

빗방울이네도 아주 작은 시냇물을 만난 적이 있습니다.

가만히 그 시냇물을 바라보면 도대체 이 시냇물은 어디서 흘러왔는지 궁금하기 그지없습니다.

이 시냇물은 처음 어디서 시작됐을까!

과연 우리는 그 시냇물의 근원을 알아낼 수 있을까요?

시냇물을 아무리 거슬러 올라가도 그 발원을 찾지 못하는, 시냇물은 참으로 신비로운 자연현상이네요.

그렇게 '굽이굽이' 졸졸졸 흐르는 '적은 시내'는 우리가 인지할 수 없는 '누구'의 노래인 것만 같습니다.

련꽃 가튼 발꿈치로 갓이 업는 바다를 밟고 옥 가튼 손으로 끗업는 하늘을 만지면서 떠러지는 날을 곱게 단장하는 저녁놀은 누구의 시(詩)임닛가

연꽃 같은 발꿈치로 가이없는 바다를 밟고 옥 같은 손으로 끝없는 하늘을 만지면서 떨어지는 날을 곱게 단장하는 저녁놀은 누구의 시입니까.

이처럼 섬세한 붓터치로 '저녁놀'을 우리에게 그려 보여주는 시 구절이 또 있을까요?

'떠러지는 날'이란 지금 막 바다의 수평선 너머로 지고 있는 해로 다가옵니다.

그렇게 지는 해는 '연꽃 같은 발꿈치로 가이없는 바다를 밟고 옥 같은 손으로 하늘을 만지면서' 진다고 하네요.

이 장면은 석양 무렵, 끝없이 넓은 저녁 바다 위의 하늘을 저녁놀이 붉게 물들이고 있는 장면입니다.

이처럼 아름다운 장관(壯觀) 앞에 서면 누구라도 압도되어 자신도 모르게 숨이 턱 막히고 맙니다.

그렇게 압도된 화자는 마치 자신이 지는 해라도 된 듯이 '연꽃 같은 발꿈치로 가이없는 바다를 밟고' 있습니다.

그리고는 지는 해가 되어 '옥 같은 손으로 끝없는 하늘을' 만지고 있습니다.

화자가 몰아(沒我)의 경지에서 '저녁놀'이라는 자연과 혼연일체가 광대무변하게 펼쳐져 나가는 듯한 환상적인 느낌을 줍니다.

그런 '저녁놀'이 한 편의 시라고 하네요. 하루를 마감하면서 '누가' 읊은 것이 분명한 한 편의 시 말입니다. '그렇지 않고서는 세상에 이런 아름다움이 존재할 수 있겠느냐'라고 화자가 말하는 것만 같습니다.

3. '타고 남은 재가 다시 기름이 됩니다'의 뜻 음미하기

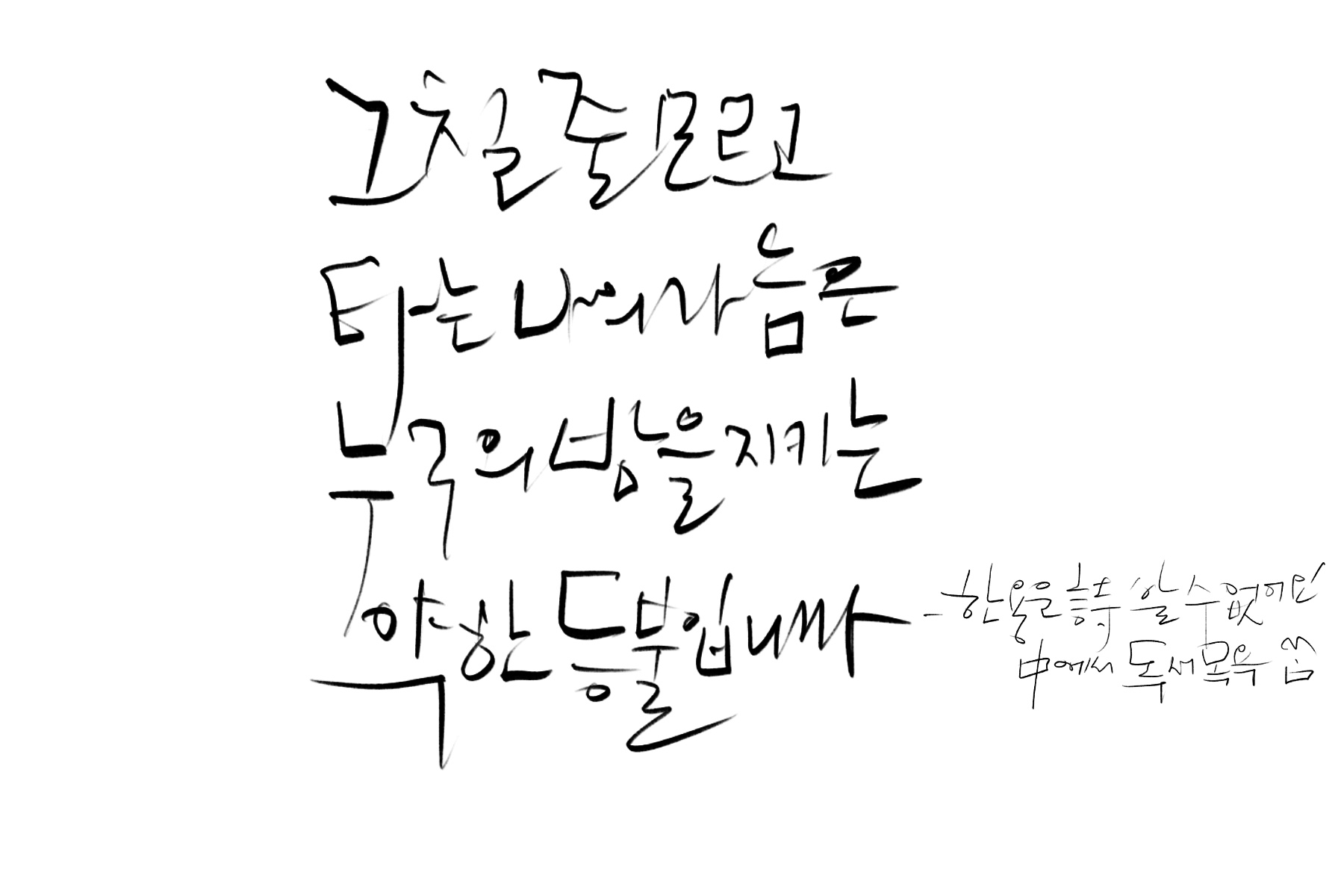

타고 남은 재가 다시 기름이 됨니다 그칠 줄을 모르고 타는 나의 가슴은 누구의 밤을 지키는 약한 등ㅅ불임닛가

타고 남은 재가 다시 기름이 됩니다. 그칠 줄을 모르고 타는 나의 가슴은 누구의 밤을 지키는 약한 등불입니까.

'타고 남은 재가 다시 기름이 됩니다'. 이 구절에서 불교의 '제행무상(諸行無常)'이라는 문장이 떠오릅니다.

우주의 모든 사물은 늘 돌고 변하여 한 모양으로 머물러 있지 않는다는 말입니다.

재가 돌고 돌아 언젠가는 다시 기름이 되고, 기름이 돌고 돌아 또 언젠가는 다시 재가 되겠지요?

그렇게 돌고 도는 억겁(億劫)의 윤회 속에서도 자신의 가슴은 '그칠 줄 모르고 타는 나의 가슴'이라고 합니다.

'타는 나의 가슴'이 '약한 등불'을 밝힌다고 합니다.

그 '약한 등불'은 '누구의 밤'을 지키기 위한 것이라고 하고요.

이 마지막 6행을 정리하면 이렇게 되겠네요.

비록 '약한 등불'이긴 하지만 '누구의 밤'을 지키기 위해서라면, '타고 남은 재가 기름'이 되는 데 걸리는 무한히 오랜 시간에도 '그칠 줄 모르고 타는 가슴'이 되겠다는 다짐이네요.

이런 다짐은 무한한 정성과 그리움으로 점철된 참으로 간절한 다짐이네요.

여기서 '누구의 밤'에 나오는 '누구'는 화자의 님일 것입니다.

그 님은 1~5행까지 등장한, 자연의 주관자이자 신앙의 대상인 절대자일 수도 있고, 일제에게 빼앗겨 버린 조국(祖國)일 수도 있을 것입니다.

'그칠 줄 모르고 타는 가슴'

절대자를 향한 '그칠 줄 모르고 타는 가슴'에서는 절대자에 대한 경외심으로 무명(無明)을 밝히기 위해 정진하는 끝없는 구도정신이 떠오르네요.

잃어버린 조국을 위한 '그칠 줄 모르고 타는 가슴'은 일제에 의한 억압적 상황을 타개하고 평화로운 세상을 실현하기 위한 염원을 말할 것이고요.

어느 경우라도 어둠과 싸워 세상을 밝히려는 화자의 다짐은 '타고 남은 재가 기름'이 되도록 계속될 것이라고 하네요.

박두진 시인님이 시 '알 수 없어요'에 단 평문을 함께 읽으며, 일제 식민지시대 '조국 재생'을 기다리던 한용운 시인님의 뜨거운 염원을 헤아려봅니다.

'타고 남은 재가 다시 기름이 됩니다.' 이 구절에서 이루어 놓은 급격한 전환은

이 시가 단순한 자연의 관조를 주제로 한 것이 아니라

바로 실국(失國)의 비애, 잃어버린 나라, 그 일에 대한 절절한 애모와 신앙, 영원한 기다림의 신념을 보여줌으로써

조국과 민족에 대한 불타는 지조(志操), 부활과 소생에 대한 불멸의 원리를 제시해 보여주고 있다.

그다음 끝 절 '그칠 줄 모르고 타는 나의 가슴은 누구의 밤을 지키는 약한 등불입니까'라는 매무림은

자기 자신이 조국의 재생을 기다리는 그러한 새벽을 위해서 밤의 어둠을 지키는 뜨거운 정절(貞節)의 타오르는 등불,

외롭고 경건한 불사(不死)의 존재임을 저절로 드러나게 하여 시로서의 무한한 상징성을 획득하고 있다.

▷「한국현대시론」(박두진 지음, 일조각, 1970년) 중에서.

글 읽고 마음 목욕하는 블로그 '독서목욕'에서 한용운 시인님의 시를 더 만나 보세요.

한용운 시 복종 읽기

한용운 시인님의 시 '복종'을 읽습니다. 시인님은 자유보다 복종을 좋아한다고 하는데, 어찌 된 일일까요? 이 시를 통해 진정한 자유와 복종에 대해 생각하면서 저마다의 마음을 맑히며 독서 목

interestingtopicofconversation.tistory.com